Copyright 1996-2006 H.-A. Takeuchi. No reproduction or republication without permission.

(Last modified 06/09/05)

静岡大学学術広報誌「静大フォーラム」 Vol.1, No.1, p.16-19 (Feb., 2000)

『特集:人間と地球環境』

環境ホルモンの作用メカニズムを探る

静岡大学理学部 山内清志・竹内浩昭

はじめに

環境ホルモン(外因性内分泌撹乱化学物質)とは、人間が人工的に作り出した物質やその分解による産物などで、生物体内で生成されて機能する自然のホルモンと似たような働き(ホルモン様作用)をしたり、そのホルモンの働きを妨害(抗ホルモン様作用)したりする物質の総称である。近年、この環境ホルモンが大気・水・土壌中に広く分布・蓄積するだけでなく、食物連鎖を介して生物体に濃縮され、野生動物からヒトまで多くの生物種にさまざまな悪影響を及ぼすことがわかってきた。しかしながら、それが働くメカニズムの詳細はまだ解明されておらず、環境中に存在する何万種もの化学物質の中から有害な物質を検出・除去する方法もまだ確立されていない。ここでは、環境ホルモンへの理解を深めるために、分子・細胞レベルから個体・個体群レベルでの環境ホルモンの振る舞いを解説し、さらに、静岡大学学内特別研究プロジェクト「人間と地球環境」の一環として進めてきた実験生物学的アプローチの成果を紹介したい。

1.1. 環境ホルモンの作用メカニズムを分子レベルで考える

多くの環境ホルモンは、水に容易に溶けない分子という特徴がある。同様の特徴を持つ生体内分子には、たとえば、骨の代謝に関与するビタミンD、生物の発生過程に重要な役割を果たすビタミンAのグループ、脊椎動物の脳の発達や基礎代謝量の調節に関わる甲状腺ホルモン、生殖腺の発達や無機質・糖質の代謝など多様な作用を示すステロイド群がある。

これらの作用メカニズムはお互いよく似ている。細胞への輸送やシグナルの受け渡しは、特定の蛋白質に結合することによって行われる。また、多くの場合これらの分子が酵素によって生物学的作用の強い分子に転換される「活性化」の過程が存在する。環境ホルモンは、これらの蛋白質のどれかにまるで本来のホルモンのように結合することで、正常な生体では厳密にコントロールされているホルモン濃度を乱したり、シグナルのスイッチを異常にオンまたはオフにする。ゆえに、環境ホルモンの理解には、本来のホルモンの作用メカニズムに関する知識が不可欠である。

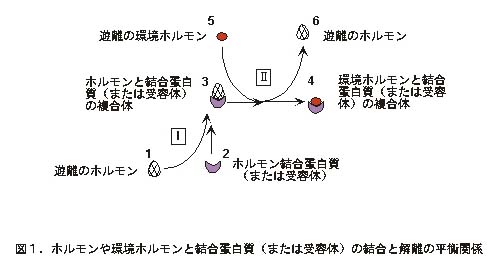

水に溶けにくいホルモンやビタミンは血液中の蛋白質に大部分が結合して存在し、これらのシグナル分子を貯えたりまたは代謝系から保護したりしている(図1のステップ[I]、図2)。この蛋白質は、主に肝臓で合成されて血液中に分泌される。では、血液中から細胞内にどのようにこれらのシグナル分子は取り込まれるのだろうか?実は、あまり統一した見解が得られていない。一般的には、生理的に意味を持つホルモンは、これらの結合蛋白質との結合-解離の平衡で生じる遊離ホルモン(図1の1)と考えられている。この遊離ホルモンが実際に細胞への取り込みに寄与するという (図2)。しかし、最近の研究は、これらの分子の細胞への取り込みは必ずしも遊離ホルモンのみで説明できないことを示している。それは、これらの結合蛋白質を結合する受容体が細胞膜上に存在することによる。細胞内に取り込まれたシグナル分子は、細胞質においても蛋白質に結合する例が、ビタミンAのグループや甲状腺ホルモン等で知られており、細胞種に依存したシグナル分子の取り込みに関わる可能性が示唆されている。最終的にこれらのシグナル分子は細胞核に存在する受容体に結合する(図1のステップ[I],図2)。この核内の受容体分子は結合したシグナル分子によって構造変化を起こし、特定の遺伝子領域に結合する。これが、この遺伝子の発現を調節し、細胞の様々な反応を引き起こす。

環境ホルモンがこれらの分子メカニズムにどのように影響するかを図1で解説する。血液中の結合蛋白質に環境ホルモンが結合する場合(図1のステップ[II])、それは、環境ホルモンと結合蛋白質の複合体の形成(図1の4)とそれによって追い出された遊離ホルモンの増加(図1の6)をもたらす。遊離ホルモンの増加は体内にそのホルモンを投与した結果と同じ効果を持つであろう。また、この結合蛋白質が核内に存在する受容体である場合、 本来生じるホルモンと受容体との複合体(図1の3)の一部は、環境ホルモンと受容体との複合体(図1の4)に置き換えられる。この環境ホルモンと受容体との複合体が遺伝子の発現調節にどのように影響するかによって、環境ホルモンの効果は異なってくる。本来のホルモンの代わりとして機能すれば、ホルモン作用を増強することになる。しかし、環境ホルモンと受容体との複合体が不活性型であるなら、環境ホルモンは本来のホルモン作用を打ち消してしまうことになる。

1.2. ホルモン結合蛋白質に及ぼす環境ホルモンの影響

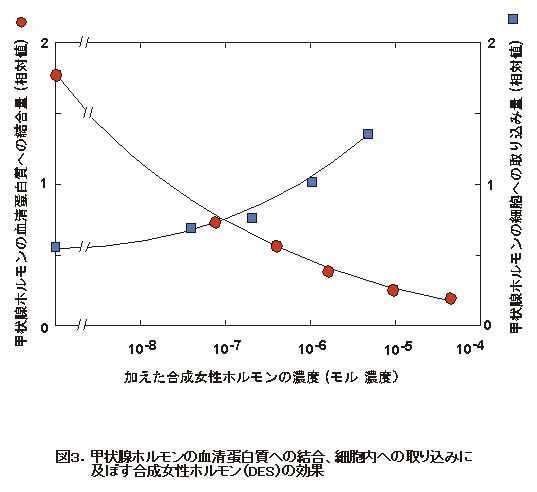

筆者らは、ホルモン結合蛋白質に及ぼす環境ホルモンの影響を評価する目的で、放射性同位元素で標識した甲状腺ホルモンと血中の結合蛋白質との結合にどんな環境ホルモンが影響するかを調査した。その結果、最も効果のあった物質は、ジエチルスチルベストロール(DES)であった。DESは、流産を防止する目的で開発された合成女性ホルモンであるが、奇形やガンの発生が認められたため、現在の使用は主に研究用に限られている。図3に示すように、実験条件下で10-8M(1リットルの水に約100万分の1グラム)のDESは、血清中の蛋白質に結合した甲状腺ホルモンの50%を追い出した。これは、遊離ホルモンの濃度が増加したことを意味する。次に実際に甲状腺ホルモンの細胞内への取り込みがDESによって増加するかを検討した。用いた実験条件下では、10-6M(1リットルの水に約1万分の1グラム)のDESによって甲状腺ホルモンの赤血球への取り込みは約2倍に増加した。DESは女性ホルモン作用を有するので、女性ホルモンの受容体を介してその効果を発揮する。しかし本実験では、DESは血清中の甲状腺ホルモンに対する結合蛋白質に結合することで遊離ホルモンの濃度を増加させ、結果的に甲状腺ホルモンの濃度が増加した場合と同じ効果をもたらす(図1のステップ[II])。つまり、DESは女性ホルモン系だけでなく、甲状腺ホルモン系をも撹乱する可能性が示唆された。従来、女性ホルモン作用を持つ環境ホルモンの解析は、主に女性ホルモンの結合蛋白質や受容体を対象として行われてきたが、これでは十分とはいえない。筆者らの研究は、さらに広範囲な結合性のある蛋白質を研究対象に入れる必要を示唆している。また、本研究は、試験管内での実験の結果であり、生体内で再現されるかどうか検討することが急務であろう。

2.1. 環境ホルモンの影響を個体レベルで考える

環境ホルモンの影響は、まず、野生生物でさまざまな異変として報告された。例えば、1990年代前半に米国フロリダ州アポプカ湖のワニでみられたオスの生殖器の異常(短小ペニス)や、英国のローチ(コイ科魚類),ニジマスでみられた精巣の萎縮やオス個体におけるメス化現象である。同様のメス化現象は我が国でも多摩川のコイで最近報告されており、日本の沿岸域では巻き貝のイボニシでメスの個体にオスの生殖器が現れるというオス化現象も知られている。また、米国五大湖周辺の鳥類では、1970年代から見られはじめた性比の不均衡やオスのメス化,卵の孵化率低下,幼鳥の死亡率上昇,巣作り行動・交尾行動の異常などが環境ホルモンを原因として生じていた可能性が示唆されている。さらに数種の哺乳類では精子数減少や停留精巣(精巣が陰嚢へ移動しないで腹内に留まる異常)の増加など、近年ヒトでも現れている傾向と非常によく似たものが、環境ホルモンによって生じたと考えられるようになってきている。

アポプカ湖のワニに関しては、1980年に湖畔近くの化学会社で起きた殺虫剤流出事故が原因と考えられている。殺虫剤の成分であるDDTは、生体内で代謝されて女性ホルモン(エストロゲン)受容体と結合することによって女性ホルモン様作用を表す。また、代謝されてできる物質には、本来の男性ホルモン(アンドロゲン)と受容体との結合を阻害して抗男性ホルモン様作用を表すものもある。事故から20年近く経った今でも、これらの女性ホルモン様作用を持つ物質と抗男性ホルモン様作用を持つ物質が、ワニの体内から検出されるという。

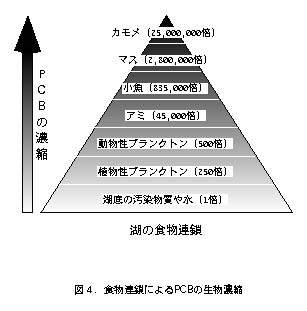

一般に、環境中に出たDDTの半減期は、温帯地方で約100年といわれている。このDDTと同様に分解されにくくて蓄積されやすい環境ホルモンがPCBやダイオキシンである。これら環境ホルモンは、その分解されにくさと蓄積されやすさのために、いったん環境中に出ると食物連鎖を通して容易に生物の体内で濃縮され、肉食性の鳥類や哺乳類では濃縮率が数千万倍に達するという(図4)。五大湖周辺の鳥類で見られた異常も、湖水に流れ出したDDTやPCBが生物体内で濃縮されて悪影響を現した典型例といえる。従って、湖水自体に含まれるPCBやDDTの量を減少させることができた現在でも、そこに棲息する魚類の組織中には水中レベルに匹敵するほどの低下傾向が確認されず、それを餌とする鳥類や哺乳類では今後もかなりの期間に渡って悪影響を免れ得ないのである。

五大湖の汚染では、その被害は野生生物に留まらず、ヒトにも悪影響が出たことを示す疫学的調査がある。それによると、五大湖の魚を食べた妊娠女性達の血液中や母乳中には、魚を食べない女性達に比べて非常に高濃度のPCBが検出されたという。さらに、血中PCB濃度が高かった母親から生まれた子供を追跡調査すると、生後すぐの頃から正常な子供より体重が軽く、頭周りが小さかったり、運動反応が鈍かったりという症状が見つかり、4歳児に行った知能テストでも成績が悪いことがわかった。

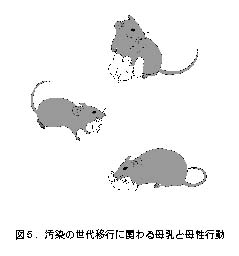

このPCB類と行動障害や知能障害との関連を調べるために行われたラットを用いた行動心理学実験から、汚染物質による悪影響は学習障害よりも、ストレスに対する過剰反応という異常行動に現れることが明らかになった。また、子ネズミは汚染餌を食べた母ネズミの母乳を介して悪影響を受けるだけでなく、汚染餌を食べた母ネズミ自身が行動に異常をきたし、その母性行動を通じて子ネズミの行動異常が誘発される可能性も示された(図5)。さらに、ラットでの動物実験の結果とヒトでの疫学的調査を照らし合わせると、ストレスに対する過剰反応は知能検査時のヒトの子供にも見られており、ラットとヒトで共通性が高いことも確認された。つまり、知能検査を受けた子供の一部は、検査がストレスの溜まる状況だったために過剰反応を起こして、検査をボイコットしてしまった(いわゆる「キレた」状態?)とも考えられるのである。

このように環境ホルモンの影響を個体レベルで考えると、環境ホルモンを直接取り込んだ個体だけが被害を受けるのではなく、食物連鎖(図4)や母乳・母性行動(図5)を介して種や世代を越えて広がる汚染の深刻さが見えてくる。

2.2. 環境ホルモンの動物個体を用いた生体内実験系

筆者らの研究室では、脳と行動における環境ホルモンの作用メカニズムを調べるために、二種類の生体内実験系を用いている。一方は、発生学の材料としても知られるニワトリ卵・雛を使った実験系(図6)で、もう一方は、「泳ぐニューロン(神経細胞)」とも称される単細胞原生動物ゾウリムシを使った実験系である。

ニワトリ卵・雛の実験系では、これまでの光学顕微鏡・電子顕微鏡レベルの免疫組織化学的解析によって、学習・記憶の形成(記銘:覚えること)から崩壊(健忘:忘れること)への過程や記憶に関わる脳部位が移動していくようすをシナプス(ニューロンとニューロンの間の機能的な結合)の量的変化として表しうることがわかっている。この実験系を用いて、卵の孵化率や孵化した雛の奇形発生率、行動(特に学習行動)、脳内のシナプス形成、などに与える環境ホルモンの影響を調査した(図6)。その結果、女性ホルモンの一種エストラジオールや合成女性ホルモンの一種ジエチルスチルベストロール(DES)、女性ホルモン様作用を持つことが知られる環境ホルモンの一種ビスフェノールAを孵卵前に投与すると、本来なら学習に伴ってシナプスが増える大脳の一部で対照群よりもシナプスが少なくなる傾向が認められた(図7)。

従って、これら女性ホルモン様物質が発生初期に存在すると、学習に伴う中枢神経系のシナプス形成や神経回路新生が阻害され、学習・記憶に障害が誘発されることもありうる。

従来、発生初期や胎児期における環境ホルモンの作用として、女性ホルモン様作用による脳の性分化(正常な性ホルモンの影響で脳が雄型または雌型に分化すること)の撹乱や、抗甲状腺ホルモン様作用による脳の機能発達阻害が挙げられてきた。しかし、今後はこれら以外に女性ホルモン様物質による脳の機能発達阻害やシナプス形成阻害、学習阻害についても考慮する必要が生じたわけである。あるひとつの環境ホルモンが、生体内の場所(組織・細胞・核)や時期によって、異なる2種類以上のホルモン作用を撹乱する可能性も考慮すべきであろう。

また、ある種の環境ホルモンでは、ホルモン作用を撹乱するだけでなく、イオンチャネル(細胞膜にあってNa+やK+などのイオンを選択的に通す穴)の開閉を阻害することでニューロンの電気的活動(興奮や抑制)に影響を与えるという神経活動撹乱作用も報告されている���。実は、筆者らのふたつ目の実験動物であるゾウリムシが、この神経活動撹乱作用のメカニズム解明に役立ってくれる。

単細胞原生動物のゾウリムシは、高等動物のニューロンや筋細胞、感覚細胞などと類似のイオンチャネルを持つことが知られている。このチャネルの開閉によって生じる細胞内電位の変化が脱分極性(細胞の内側がプラス側に変化すること)の時、ニューロンの場合は興奮が起こるが、ゾウリムシの場合は繊毛の打ち方が逆転して後ろ向きに泳ぎだす。逆に、細胞内電位の変化が過分極性(細胞の内側がマイナス側に変化すること)の時、ニューロンでは活動の抑制が起こるが、ゾウリムシでは繊毛の打ち方が速くなって前向きの泳ぎがスピードアップする。従って、ゾウリムシの泳ぎ方を見ているだけで、細胞内電位変化(ニューロンの興奮または抑制に相当する現象)の方向と大きさが推測できる。これらの特徴から、ニューロンを代表とする興奮性細胞のイオンチャネルと細胞内電位への環境ホルモンの影響を調べるモデル実験動物として、ゾウリムシに期待をかけたわけである。

今のところ、まだこの実験系による成果は少ないが、前述の女性ホルモン様物質がゾウリムシの化学刺激によって誘起されるイオンチャネル開閉を阻害することで、後ろ向きに泳ぎ続ける時間(細胞内電位が脱分極し続ける時間:ニューロンなら興奮し続ける時間に相当する)を短縮させるらしいことがわかってきた。まだまだ検討すべき点が多いが、この後の展開が楽しみな実験系でもある。

静岡大学理学部生物地球環境科学科・助教授。1955年生まれ。群馬大学大学院医学研究科博士課程退学、医学博士。下等脊推動物を用いて甲状腺ホルモンの結合蛋白質の後期発生過程における役割に興味を持って研究している。

静岡大学理学部生物地球環境科学科・講師。1960年生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了、理学博士。動物の本能行動・学習・記憶・概日リズムに関わる神経機構を脳内最初期遺伝子やニューロステロイド、神経栄養因子の役割に注目しながら研究している。

図のタイトル

図1.ホルモンや環境ホルモンと結合蛋白質(または受容体)の結合と解離の平衡関係

図2.ホルモンと環境ホルモンの体内での挙動と細胞の応答

図3.甲状腺ホルモンの血清蛋白質への結合、細胞への取り込みに及ぼす合成女性ホルモン(DES)の効果

図4.食物連鎖によるPCBの生物濃縮

図5.汚染の世代移行に関わる母乳と母性行動

図6.ニワトリ卵・雛を用いた生体内実験系

図7.脳内シナプスに対する環境ホルモンの影響

Take.'s 「環境ホルモン情報」へ

「環境ホルモン・外因性内分泌撹乱化学物質 (EDCs) の情報」へ

on 「生命科学関連リンク集」

「静岡大学地球環境プロジェクト」ホームページへ

「アクアネット誌【脱・環境ホルモン社会:未来の奪回をめざして】連載コラム」

第5回「環境ホルモンと脳・神経系」(竹内浩昭)

第19回「環境ホルモン研究最前線(3)」(竹内浩昭)

第20回「環境ホルモン研究最前線(4)」(竹内浩昭)

「環境ホルモンの作用メカニズムを探る」(山内清志・竹内浩昭)

静大フォーラム,1(1): 16-19, 2000.