- 〒214-8525 神奈川県川崎市多摩区宿河原 1-30-37

- 川崎市立多摩病院 病理診断科

- 小池淳樹

- Tel: 044-977-8111

- Fax: 044-933-8431

- E-mail: jimukyoku.jrps@gmail.com

コラム

「一般病理医は腎生検をどう扱ったらよいか」 聖マリアンナ医科大学 病理学(診断病理)小池淳樹

多くの病理医は専門とする臓器や疾患を有していますが,自らが診断すべき検体のうち,専門領域の検体は圧倒的に少ないのが普通です.従って,多くの病理医は,沢山の専門領域以外の病理診断を行っています.一方,臨床医は,自分の専門領域の検体を採取しているため,病理検査は,非専門家が専門家に対して報告書を提出するという構造になっています.所属する病院の大部分の検体を診断しなければならない病理医(一般病理医)は,非専門領域の大部分の臓器あるいは疾患に対して,診療上必要な情報を臨床医に提供できるようトレーニングしていますが,一部にそれがうまくいかない領域があり,その一つが腎生検です.腎生検の他には皮膚があります.これらの領域では,専門家である臨床医がその組織診断を担っている施設もあり,実際の診療には支障をきたさないメカニズムが働いているのが現状です.

一般病理医が腎生検をトレーニングできない要因は2つあります.1つは自らが担当する腎生検の検体数が非常に少ないこと,もう1つは免疫染色(多くは凍結切片を用いた蛍光抗体法による)や電子顕微鏡写真などのすべての情報を手にする立場にないことです.このことを考えると,一般病理医に要求されるべきことは,腎生検の光学顕微鏡標本の所見を標準的な方法で採取し,記載することではないかと思います.

腎生検の診断は病因論診断と組織型診断から成っていますが,臨床の現場ではこれらが混乱して用いられています.例えば,膜性糸球体腎炎は,腎以外に病変がなければ「膜性糸球体腎炎」とされ,その症例の基礎疾患にSLEがあれば「ループス腎炎V型」とされます.ここで,前者の病因論診断は「不明=特発性」であり,後者のそれは「ループス腎炎」で,「膜性糸球体腎炎」は両者の組織型診断です.つまり,病因論を診断できる立場の者にのみ「(特発性)膜性糸球体腎炎」や「ループス腎炎V型」と診断できるわけです.一般病理医の多くは,病因論診断をできない立場で診断にあたっていますので,組織型診断のみを行うことができればそれで良いと考えれば,目の前に届いた標本を難なく処理することができるのではないかと思います.胃の生検で腺癌がみられたときに,「Gastric cancer」とは診断せず,「Adenocarcinoma, Group 5」とするのと同じです.「Gastric cancer」と診断する責任は病変全体を見ることができる立場の者にあるという考え方です.このことを実現するためには,腎生検の光学顕微鏡診断をもっと整理する必要があります.例えば,特発性膜性糸球体腎炎で電子顕微鏡的にStage Iとされる症例は,光学顕微鏡的に「微小変化群」となりますから,「特発性膜性糸球体腎炎」は組織型診断が「微小変化群」である可能性があるということが広く了解されている必要があります.この膜性糸球体腎炎のことは既に広く認識されていると思いますが,私がそれでも良いのではないかと思っている,巣状分節状糸球体硬化症 (focal and segmental glomerulosclerosis; FSGS) のcollapsing variantの一部を半月体形成性糸球体腎炎とすることや,hemolytic uremic syndrome (HUS) の一部を膜性増殖性糸球体腎炎とすることなどは,腎生検の診断学の世界では全く受け入れられていないと思います.しかし,一般病理医にとって,「上皮の増殖が前景に立っている」ことや「多くの糸球体にdouble contourがみられる」ことを認識することは容易でも,FSGSの病変の成り立ちや,HUSの病変形成のメカニズムを考慮して組織型診断をつけなければならないとなると,それはとても高いハードルを越えなければならないと感じられると思います.このハードルを低くすることは,「腎生検の診断を専門とする病理医」を標榜する者の使命の一つであると思います.

「病理は臨床だ」 東京女子医大 第二病理 本田一穂

卒後6年間、虎の門病院病理部で人体病理と外科病理一般を研修した私は、どうしても臨床をやってみたい気持ちを抑えられなかった。右も左も分からない新卒の私を6年間かけて病理医専門医まで育ててくれた、虎の門病院病理部部長(後に副院長)の原満先生(畏敬と愛着を込めて、人は“はらまん”と呼んでいる)には、何一つ恩返しも出来ずに大変申し訳なかったけれど、「病理をやめて臨床をやりたい」という希望を伝えた。原先生は、思い込んだら簡単に変わらない私の性格を見透かしてか、私の希望を聞き入れてくれて、「病理のわかる良い臨床医になれ」と励ましてくれた。そして、話の終わり際にポツリと一言、「でも病理は臨床なんだけどなあ・・・」。 卒後6年の若僧にはその言葉の意味はよく分からなかった。その後、女子医大腎内科に入局し、新卒の研修医に混じって私の遅まきながらの臨床研修が始まった。最初の数年間は病理のことを忘れて、内科診療手技の基本や患者さんへの対応法、投薬の仕方などを自分より少し年下の先輩研修医に教わりながら、夢中になって覚えた。臨床4年目からは、医局関連の東京R災病院に出張となり、一般内科医として実に多くの経験を積ませてもらった。腎不全をはじめ、悪性腫瘍や脳血管障害、心臓病など様々な疾患の患者さんを受け持ち、時に重症の病態を推測し、治療の反応を見たりすることは、医師としてのやりがいを実感し、刺激的で充実した毎日であった。 3年の関連病院勤務を終えて大学に戻ると、今度は研修医を指導する立場になり、外来診療や臨床研究、そして腎生検診断を任された。腎臓内科専門医としての修行を積んでいったが、専門に分化し他科との壁が厚い大学病院の診療体制が何となく不満であった。その頃、改めて感ずることがあった。「自分の臨床の力は、虎の門病院の病理6年間で培われたものだ。」あの頃、6年間で200例を越える病理解剖を担当し(当時の虎の門病院は剖検率が80%を超えていた)、月3回の剖検症例CPCや毎週開催された各科の生検・手術例カンファレンスを通して学んだ知識や経験が、目の前の患者さんに起こっている病態を理解し、どのように対応したら良いかを考える土台となっていることに気付かされた。 それから沢山の腎生検を診断した。それぞれの患者さんの臨床所見と病理所見を対比させながら勉強する機会を得た。腎生検の病理所見に疾患の活動性や重症度が表れていること、どのような病理所見に対してどのような治療薬を、どれ位の量で、どれ位の期間続けるのがよいのかを考えた。また、腎生検に表れる慢性変化には患者さんのそれまでの疾患の経過のみならず、遺伝的背景や生活習慣などを含む人生のすべてが刻まれていることにも気付かされた。腎生検がすべてではないが、腎生検には臨床に直結した大切な情報が沢山含まれている。その腎生検の所見を的確に評価し、わかること、わからないことを明らかにし、患者さんのその後に役立つ診断をすることがいかに大切であるかを知った。はらまんの「病理は臨床だ」の一言の意味がようやく分かったような気がした。そう思った時、私は病理医に戻っていた。12年の年月が過ぎていた。

「病理情報化」 慶應義塾大学医学部病理学教室 橋口 明典

「真理は万人によって求められることを自ら欲し、芸術は万人によって愛されることを自ら望む」。岩波文庫の巻末にある『読書子に寄す』に岩波茂雄が記している。 日頃、行っている病理情報が、適切な形で記録されることによって、患者のために役立つのみならず、医学の進歩に貢献できればと思う。しかしながら、我々が診断を導く際に得た情報、その思考の過程は、有効に活用されることなく、個人の記憶に残ったまま葬り去られていく。 病理情報とは、個人の思考過程に基づく「病理診断」だけではない。近代病理学は、形態学にその基礎をおいており、形態情報こそ病理情報の根幹である。病理形態情報は、多様な細胞とそれらが作る構造物が、如何様であるかを解析する学問であり、あたかも、人間がどのような行動をとり、どのような社会を形成しているかを解析するのに似ている。病理形態情報が臨床情報と結びつくことにより、初めて有用な医療ビッグ・データとなりうる。遺伝子、バイオマーカーでは解決できない情報の宝庫がそこにはあるのだと確信する。 組織をデジタル画像で残すことが病理情報か。紐づけのないデジタル画像は何ら意味がない。これは、whole slide imageでもしかり。これらのデータは粗大ごみとなりかねない。 特に、腎病理情報は、がんなどと異なり、データベース化に工夫がいる。データベース化には専門的な知識が必要であり、一介の病理医の手に負えない。 ここで私がいう「病理」情報は、現状の腎生検レジストリー(JRBR)とは異なる。あれはあくまでも「腎生検」情報であり、「病理」情報ではない。 医療情報は、極めて扱いが難しい個人情報であるが、適切に匿名化され有効に活用されれば、万人がその恩恵に与ることができる。ビック・データの分析技術が飛躍的に発展を遂げるとしても、病理形態が適切にデジタル情報化されなければ、それは夢幻にすぎない。

東北大学大学院・医科学専攻・病理病態学講座・病理診断学分野 客員教授 城 謙輔

私が病理学を専攻したきっかけは、当時の慈恵医大病理学教室の松本武四郎教授に学生時代からご指導を受けていたことがきっかけでした。石川栄世教授、松本武四郎教授のもとで、慈恵医大病理学教室の良き時代に出会うことができたと思います。松本先生との最初出会いはよく覚えております。私が『学生に与う』という河合栄治郎の著作を読んでおりました。たまたまバスで隣席に松本教授が座られて、「君、何か変わった本を読んでいるね」という話から始まって、「教室に遊びに来なさい」というようなことで学生時代での交流が始まりました。少人数でありましたが輪読が始まり、その中で印象に残っているのは、マックス・ウェーバーの『職業としての学問』、続いて、カール・ヤスパースの『世界観の心理学』を通じて、松本先生にいろいろな事を教わりました。 『職業としての学問』の中に大変印象に残っている言葉があります。 ダンテの『神曲』からの引用だったと思いますが、「この門に入るものはすべての望みを捨てろ」という言葉がありまして、マックス・ウェーバーは学問を志すもの、特にユダヤ系の学徒に忠告しています。私も松本先生の門をたたいたときに、松本先生から、この言葉をもじって、「偉くなることとお金持ちになることを期待して私のところに来てもらっちゃ困るよ」というようなことを最初に言われまして、若いときはその本当の意味がよくわかりませんでした。しかし、とにかく入れてくださいということで、松本教授の門下に入りました。松本先生在任の最後の5年間でした。病理医として入ってみますと、松本先生は大変厳しい先生で、毎日毎日肝硬変の連続切片の再構成を仰せ付かりまして、私は生来不器用でしたので、松本先生の気に入るような再構成がなかなかできませんでした。結果として松本門下の落第生でした。しかし、落第生のまま臨床に戻るとことも、当時の私の気持ちとしてできませんでしたので、後任の藍澤茂雄教授に、今度は腎炎病理の手ほどきを受けました。一口に言えば、その後の30年間は、この十字架といいますか、落第生の名誉回復に終始したというのが私の人生だったのかなと思っております。落第生であるので、お金持ちになるか、偉くなるか、どちらかの例外があってもよかったと思いますが、その点では、私は松本先生の言うことをきっちり守った次第です。 松本教授は東大病理学教室のご出身で、大正デモクラシーのまっただ中、個体体制や器官病理学を専攻されておりました。当時同僚であった諏訪紀夫教授は東北大学に移り教鞭を取られて、有名な“器官病理学“を執筆されております。諏訪教授の薫陶を受けられた先生方が仙台の地で活躍されており、私が仙台に転勤したあと、その先生方と交流ができ、病理学の初心にもどる機会をもてたことは偶然の幸運でした。そのようなわけで、人体解剖学からはじまり、外科病理学全般の修練を積み、その後、腎臓病理学を専攻して現在に至っています。私の病理学はすっかり臨床本位の実用的な病理学になってしまいましたが、このたび東北大学に在籍する機会を得て、学問としての病理学を目指した初心に返るきっかけを持つことができました。一方、医療面においては、診断と治療の結果が客観的に実証されることが必要で、その手段として最も客観的で信頼性の高いものが病理形態学と思います。最近の急速な医療の進歩、安全管理、医療制度の変革などにより、診断と治療に直結した病理学として診断病理学が独立した専門分野として確立されていくこと望んでいます。

「私の病理学後半生:腎生検とともに」

元東邦大学医学部第二病理学講座 川村 貞夫

今になってもあの温和な故平田清文教授のお顔が目に浮かびますが、私の腎臓病理学、特に腎生検病理学が、東邦における平田清文先生(慶応の先輩)の第二内科教授ご就任から腎臓学講座の開講とともに始まりました。

それまでは、講師として東邦医大に赴任した当時の私は、多くの古い病理医と同じように一介の病理医で、頭の先から足の先までの何でも屋でした。病理学教室業務の他、大森病院中検(中検病理独立には歴史があり、大学としても国内で非常に早い創立でした)、さらに大橋分院の病理も受け持っていました。私の当時の教室は小教室で、その上医師が少なく、医師が二人だったり、私一人になったり、当時私の下で講師で後に母校の東京医大教授になった故海老原先生に、中検病理を受けもって貰ったりしていました。JICAボリビア医療援助ではお互いに一人になったりし、助手の先生方と教室を守ってきました。肝生検の診断にも苦労したので、慶応で行った腎病理と同様に、自分でも肝臓の実験をしてみて、reaction to injuryを私なりにある程度まで把握して、肝病理標本を読み、先任教授が残された教室研究生の学位論文に供したりしていました。後の肝生検診断にも役だったと思っております。

当時の腎光顕標本の診断には詳細な良い成書がないため、Heptinstall或いはBrenner(?)等の洋書を参考にしながら、急性と慢性しか診断できませんでしたが、新たな腎生検の登場による複雑な判定の要求に戸惑い、当時、間違いがなければsubacuteと、subchronic等の亜型を発表されていた新潟大学第2内科の木下分類に則って何とか分類しておりました。臨床、基礎を問わず有名な一人の腎臓学者が居れば一つの分類が出来ると言われる時代でした。最近、新潟大学内科学教授の成田教授から「腎生検60周年記念誌:悠久の流れ、先達の歩みをたどって」という書が私の手元に贈られてきましたが、当時の木下康民先生のお写真を拝見して、若い私が陰ながら腎生検病理の恩師として慶応の坂口先生とともに慕った当時を思い返し感無量でした。日大の大島研三内科教授、竹内正病理学教授、日本医大病理の矢島権八教授、真杉洋三教授など腎臓学会のお歴々のお名前も思い出されます。このような先達の先生方からは若造の私を可愛がって頂き、また「実るほど頭を垂れる稲穂かな」を学びました。

そのうち、電顕的手法(これは私が肺病理をやるために東邦に呼ばれた一つの理由ですが)とともに免疫学的手法、即ちIFが取り入りられてきましたが、免疫学に卓上の知識以外何の素養もなかった私は、教室の伊藤金次助手を当時の日本免疫学の一つのメッカであった医科学研究所の免疫学講座の川村教授(親戚ではありません)の下に派遣し、IF手法を取得してもらって、こうしてやっと東邦に一つの免疫学的手法が導入され、後々腎生検のみならず、各科にも採用されるようになりました。その後の腎生検診断の発展は皆様よくご存じのことです。

私が東邦に移り、先任教授の下に肺病理に専念したり、アメリカAFIPの軍政府研究員で急性腎不全の研究を行ったりしていた、合計7年の間の免疫学を含めた腎病理学の発展は目を見張るばかりで、私は帰国後、文字通りの浦島太郎の心境で、腎病理を一人で勉強しなければなりませんでした。腎臓学の学術用語の解釈も十分にできないまま推移して、いろいろ間違いを起こしながらも、腎生検診断に必死に取り組んできました。慶応の大学院2年生だったとき第3回腎臓学会から会員になっていたのが、学会費を払っていなかったため日本腎臓学会からもいつの間にか除名されていましたので、新入会員として再入会させて貰ったのもその頃です。

私には臨床あっての病理で、ともに臨床の腎臓学講座とともに歩んできたつもりです。臨床から学ばせていただいたことが私の病理の後半生を築いたものと大変感謝しております。

忘れられないのは、臨床に居ながら東邦の腎生検病理学に大変貢献してくれた永井洋子先生にも心から感謝して居ります。

「臨床電顕の危機と腎生検」

長崎みなとメディカルセンター成人病センター (NPO法人 長崎腎と病理ネットワーク) 田口 尚

腎臓病の検査法としての腎生検が国内に広く普及し、多くの施設で実施されるようになった当初の時期は、電子顕微鏡が医学領域で盛んに用いられるようになった時期でもあります。腎生検の検索も多くの症例で電顕での観察を含めており、電顕での新たな知見が臨床像や治療と直結し、電顕の威力を臨床医の多くが認めていたと思います。電顕観察が保険診療で認められたのは腎炎の領域が最初であったことからも、当時の勢いが窺えます。 その後、多くの電顕所見が整理され、光顕像や免疫組織化学的所見に吸収されて、電顕を見なくとも診断や治療が可能なことが多くなりました。電顕検索は、時間と人手そして経費のかかる面倒な手技であり、保険点数も実際にかかる経費の3分の1以下に抑えられています。こうしたことからも電顕観察を省くことが多くなったように思われます。 この傾向は腎臓以外の診断病理学の領域でも同様であり、腫瘍病理の診断ではかつては確定診断に電顕検索を求めることが多かったのですが、技術の発達により、免疫組織化学は簡便な手技となり、精度は高く、より多くの情報を得ることができることから、電顕の出る幕をかなり奪ってしまいました。日本の市中病院の多くから電顕の姿が消え、日本臨床電子顕微鏡学会が日本臨床分子形態学会と名前を変え、領域を電顕以外に広げざるを得なくなったことは、こうした背景があったからであります。 しかし、腎生検の領域では、電顕はまだ多くの場面で必要とされています。例えば、菲薄基底膜病は予後良好であり、臨床的にはIgA腎症と鑑別を要しますが、確定診断は電顕観察が必要となります。また、慢性腎臓病の代表的疾患である糖尿病も、初期の糖尿病性腎症の診断は臨床像のみでは必ずしも容易ではなく、電顕が最も有力であります。また、糖尿病に多い合併腎炎の診断も電顕が威力を発揮します。遺伝性疾患の多くは腎症を伴いますが、その電顕像は特異であり、例えば、Alport症候群、Fabry病、nail-patella症候群、LCAT欠損症などはきわめて特徴的な電顕像を示し、確定診断に結びつきます。また、近年は、特異な電顕像を示す腎炎の報告も相次ぎ、fibrillary glomerulonephritisあるいは immunotactoid glomeluropathyなどは、電顕観察によってのみ診断が可能な疾患であり、今後も同様な疾患が見い出されることは十分に考えられます。その他、ネフローゼ症候群の鑑別に電顕が必要な場合は少なくありません。 このように腎生検の世界では、電顕はまだまだ必要な検索法であり、患者の治療や予後評価に直結する情報をもたらすことを臨床の先生方に知っておいていただきたいのであります。また、腎臓以外の臨床領域でも、電顕を用いた研究がふたたび活発になることを願ってやみません。 腎生検が必要なくなり、よくあんな野蛮な検査をしたものだと述懐する時代が来るのかなとよく思います。テレビドラマの「スタートレック」では異星人の医師が患者の体の表面をスキャンするだけで診断しているシーンがありますが、この未来の医療では腎生検はきっと死語になっていることでしょう。しかし、現在では腎炎の診断確定のためには腎生検はかけがえのない検査法であり、当分の間はそれに代わるものは出現しないと思われます。私たち腎生検に携わるものにとって大切なことは、腎生検材料から電顕所見を含めた最大限の情報を引き出し、それを患者に還元していくことと考えます。異星人のスキャンが出現するまでは・・・。

「形態表現の多様性を如何に概念化するか?」 山口病理組織研究所 山口裕

3・11の時に自宅で腎尿細管間質の見方を日腎誌のために書いていましたが1)、非特異的で多様な尿細管間質変化をどの様に概念化或は特異化出来るかを考えていました。最初は解剖学的に分ける事から始め、皮質迷路と髄放線部とに分け、そこに病変が主として見られるのは何かを観察しました。循環障害がそこに限局し、関連する動脈次序に関係する事に気付き、高血圧性腎症やTMAなどの細動脈閉塞などでは皮質迷路の尿細管壊死を認めます。髄放線部障害には種々の要因が関係し、Medullary ray injuryと名づけ、CNI腎障害の縞状線維化に一致する事が分かりました2)。更に尿細管変化を近位と遠位とに分けて書いてある教科書は殆どなく、それぞれの病変がどの病態で見られるのかを観察し続けました。近位上皮にはATNなどの病態が見られ、上皮の脱落や再生像を認め、MIDDで大きな硝子滴変性でcrystal形成が見られます。糖尿病性腎症では糸球体尿細管極部からの染み込み病変が近位尿細管直部に至る事に気が付き、paratubular basement membrane insudationと名づけましたが(図1)、まだ報告するには至っていません。

| 遠位尿細管内にはTHPを主とする硝子円柱が形成され、MIDDでの結晶様物や軽鎖円柱を認めます。尿細管間質性腎炎では尿細管炎が主たる変化で、近位尿細管炎と遠位尿細管炎とに分ける事で、近位尿細管炎は薬剤性や膠原病などの自己免疫性で見られ、遠位尿細管炎はポリオーマウイルス腎症の初期などで見られます。更に尿細管上皮の変化で集合管上皮に顆粒状腫大した上皮が散見される事に気付き、ミトコンドリア腎症の発見の契機になり、granular swollen epithelial cellと名づけました3)。但し、60歳以上の生検では時にこの細胞を見かけ、恐らく加齢でも出現すると考えています。 以上、小生達による尿細管間質の検討内容を簡単に概説しましたが、まだまだ不明な事が多く、今後髄質病変に概念化出来る様にしたいと考えています。多様で美しい糸球体変化も反応形式は類似し、疾患に直接繋がらないかもしれませんが、類型化できると思います。最近抗体治療などで分子との関連が議論出来る様なって来ています。小生は既に現役は退いていますが、まだまだ解決すべき問題が腎病理にありますので、若い先生方には日常の業務の中にこれは何かと自問自答し、分からない事を持ち続け、大きな展望を持ちながら将来の検討に繋げて頂きたいと思います。 |  |

|

|

1)Yamaguchi Y. Let's try some approaches to interpretation for tubulointerstitial lesions. Nihon Jinzo Gakkai Shi. 2011;53(4):586-95.

2)Kobayashi A, Yamamoto I, Ito S, Akioka Y, Yamamoto H, Teraoka S, Hattori M, Tanabe K, Hosoya T, Yamaguchi Y. Medullary ray injury in renal allografts. Pathol Int. 2010 Nov;60(11):744-9.

3)Kobayashi A, Goto Y, Nagata M, Yamaguchi Y. Granular swollen epithelial cells: a histologic and diagnostic marker for mitochondrial nephropathy. Am J Surg Pathol. 2010 Feb;34(2):262-70.

「腎臓病理つれづれ草」 東京腎臓研究所 山中宣昭

聖マリアンナ医科大学腎臓内科木村健二郎教授のご令兄は、日本を代表する数学者の一人であるが、いっぽう武道の世界では大東流合気道の正統を現代に伝える達人として高名な方で、合気道についての深奥にせまる著書もある。その中で、合気道修行と関連してご自身の数学修行についても言及されているが、これは武道の修行に劣らぬ厳しい道であり、その恩師のお一人から「数学という学問をやるからには、朝から晩まで寝ても覚めても考えに考え続け、自分の命を削ってやるものだ。」と厳しく諭されたとのことである。私はこの記述に出会ったとき、思わず姿勢をただし、自らの行き当たりばったりの日常を反省せざるを得なかった。自分は腎臓病理のスペシアリストであるなどと自負していたものの、果たして毎日朝から晩まで寝ても覚めても命を削って対峙することなどあったであろうか。いきなり頭をぶんなぐられたような思いで、この戒めは以後深く心に突き刺さっている。しかし、実のところいまだに毎日の命の削りかたが足りぬまま、いまや3割負担の高貴な高齢者に祭りあげられるまでに馬齢を重ねてしまい、忸怩するに堪えざるものがある。それでもこの戒めを胸には秘め、腎臓病理に対するときは常に真剣勝負を心がけてきたつもりである。

真剣に立ち向かっていると、時には何かしら物事の核心ともいうべき大事なものを明確に捉えることができたような気がすることがある。今回、ホームページのコラムの新設に際し、腎臓病理に興味を持つ方々に、この道の先輩として何か伝えたいことがあれば書いてみてはどうかというお誘いがあったため、この機会に自分なりに感得したと思うことや勝手気ままな意見などを、そこはかとなく書きつけさせて頂くことにした。

昨年、「病理と臨床」という医学雑誌に「器官病理学の楽しみ」というシリーズものの企画があり、私は腎臓病理学についての楽しみの執筆を担当し、「腎臓病理学の醍醐味」と題して腎臓病理学がいかに興味尽きせぬ魅力的な分野であるかを解説した(病理と臨床 31巻第8号 2013)。これにお目通しを頂ければ幸いであるが、その冒頭で私が強調したことは、どの臓器分野であれ、病理学を極めるためには、まず病理学総論を確実に把握することが大事であるということである。病理学の本質は病理学総論に集約されるのであり、病理学に限らず、いずれの学問分野においても、各論の前にまず総論ありということである。私は、現在自分の主宰する東京腎臓研究所において、山中塾と称して、腎臓病理学の基礎的な勉強をしたいという腎臓医たちと、年齢、性別、所属、出身、国籍の如何を問わず、来る者拒まず去る者追わずというスタンスで毎週熱心な塾生たちと研修の集いをしているが、ここでしばしば痛感することは、誰もが腎臓病理という各論にとらわれすぎ、病理学総論に対する認識が非常に欠落していることである。おおかたは、学生時代に学んだおぼろげな知識は持ち合わせているものの、各論は総論を前提として成立するものであることをわきまえて標本を見るべきことがわかっていない。炎症の病理学的本質を知らずして糸球体腎炎の病態を理解しようとするのは本末転倒というべきであり、滲出性炎症と増殖性炎症の違いも弁えずに糸球体腎炎の組織像を論ずるのはナンセンスもいいところであろう。このような視野狭窄現象は、腎臓臨床医のみならず、時として病理を専門とする診断病理医や実験病理に専念する人にも見られることがある。各論としての腎臓病理学を追及することは、特殊から普遍的法則を抽出していく作業であるが、各論の集約により確立された総論の重要性を是非認識して頂きたいものである。

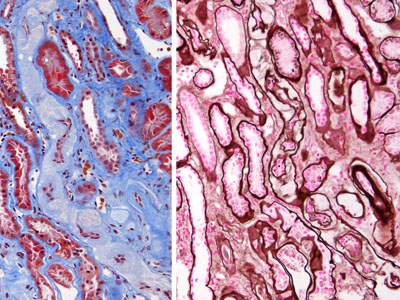

私は、第一線を退いた現在でも、なおいろいろな施設の腎臓病理組織標本を拝見する機会が少なくないが、しばしば気になることは、その組織標本のクオリティについてである。幸いにして私は自分の過去の経歴から、日本のみならずフランス、アメリカ、中国の腎病理組織標本を多数観察する機会に恵まれたため、これらの国の標本のクオリティについて知るところが少なくないが、個々の例外的事例は別として、全般的にみると日本の標本のクオリティはそのうちでは最も高いという印象である。特に我が国のPAM染色の普及度と質は非常に高い水準にあるとみてよい。とはいうものの、日常目にする標本のクオリティには、腎生検カンファレンスなどで示されるものも含め、その出来栄えに疑問を抱かざるを得ないものがあまりにも多いと感じているのは私だけであろうか。(蛇足ながら、PAM染色の特質はmethenamin銀液による鍍銀染色にあり、また後染色としてのHE染色情報の付加がこの染色法の価値を高めているわけで、その意義をつねに意識化するためにも、本来はPASM-HE染色と表記することが望ましい。欧米ではPAM染色といっても通用せず、その本質を表すためにsilver stainと称することが多い。)

病理組織標本の質の良否は病理診断の精度を規制することになるわけで、これは誰もがよく理解し得る当然の話であり、論をまたないはずである。原情報である組織標本の正確な所見の把握のためには、標本のクオリティが非常に重要な要因となる。しかしながら、これについて深く思いをいたし、これに対する方策を真剣に案ずる腎臓医は、腎臓病理医も含め、あまりにも少ないのが現状のように思われる。高価な抗体を買い集め、やたらに免疫染色の枚数を誇る前に、一定の水準に達したクオリティの高い光学顕微鏡標本を確保することのほうが、正しい病理診断の為にはよほど有効である場合が多いのではないか。クオリティの高い標本といっても、特に名人の域に達した人のものを見ることはまれであり、日常接する標本のうちで質の高いと思われるものも、ごく普通の病理技師が作製したものである。すなわち、提出された組織について正しい固定をし、正しい標本作製の手順を真面目に行いさえすれば、誰でも、どの病理検査施設においても、評価するに足る一定の水準の標本を作製することが可能である。そしてこれを評価し統御する立場にあるのは病理医であり、まず、このことについての認識が第一段階のコンセンサスとしての重要事項である。ただし、この場合、病理技師の技量について問題となる部分はさほど大きいものではなく、実際には物理的な環境要因による制約に左右されていることが多いのが現状であろう。臨床各科より毎日何十例もの検体が提出される一般病理検査室において、さほど数の多くない腎生検組織がたまに舞い込んでくる状況では、質の高いPASM-HE染色標本の作製を要求しても無理というものである。このため、腎病理協会としても、腎病理医だけへの対応をめざすばかりでなく、このような状況の打開についての対策を考慮することも重要な課題であると思われる。昨今の全国的な腎生検例の増加に対応して、腎病理組織標本作製に特化した検査センターの設立などに取り組むべき時期に達しているのではなかろうか。腎病理協会でこれについての論議をしてはというのが私の提言であるが、如何なものであろうか。現状では、コマーシャルベースの検査センターがある程度までの対応をしているものの、腎病理に特化しているわけではなく、診断医も腎病理医とはかぎらないため、標本のクオリティや診断のレベルについての問題が少なからずあるように思われる。天下の諸賢のご意見をお伺いしたいものである。 (以上 妄言多謝)

重松秀一先生の腎臓に関するお話

「腎臓はからだの鏡」シリーズ開始にあたって

今回から10回にわたって一般の方々に向けての「腎臓病理学」の解説を試みます。出来るだけ病理学に親しんでいただけるように画像をうまくつかって進行させるつもりです。

10回の内容は、1.かんじん要の腎臓 2.ネフロンとは? 3.腎臓にはどんな病気があるの? 4.高血圧と腎 5.糖尿病と腎 6.感染と腎 7.ネフローゼ症候群をとる病気 8.糸球体腎炎 9.自己免疫病と腎臓 10.腎臓移植での病理学

重松秀一(信州大学医学部名誉教授)