- 研究者一覧

- みんなでつくる、学び合う患者・市民参画(PPI)のかたち

- なにを学び、どう広げる?-カリキュラムの全体像-

- 患者・市民参画でどう変わる? カリキュラムにより期待される効果

- 前身の研究班

- お問い合わせはこちら

このウェブサイト「がん対策・がん研究 患者・市民参画 マナビの広場」は、以下の厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総合研究事業)の活動を発信するために作成しています。

厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総合研究事業)「がん対策における患者・市民参画を推進するための標準教育プログラムの開発と確立に関する研究」(令和7年度より)

厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総合研究事業)「がん研究に患者・市民参画を実現するための患者・市民に対する教育カリキュラム・プログラムの開発に関する研究」(令和4-6年度)

前身の研究班の紹介はこちら

厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総合研究事業)「がん対策における患者・市民参画を推進するための標準教育プログラムの開発と確立に関する研究」(令和7年度より)

研究者一覧

(所属は令和7年4月時点)

研究代表者:

渡邊 清高(帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科)

研究分担者:

有賀 悦子(帝京大学医学部緩和医療学講座)

大久保 由美子(帝京大学医学部医学教育学講座)

片山 佳代子(群馬大学情報学部)

桜井 なおみ(キャンサー・ソリューションズ株式会社)

佐々木 治一郎(北里大学学医学部附属新世紀医療開発センター)

増田 昌人(琉球大学病院がんセンター)

研究協力者:

江口 英利(大阪大学大学院医学系研究科・消化器外科学1)

野田 真由美(支えあう会「α」)

樋口麻衣子(富山AYA世代がん患者会Colors)

藤田 直也(がん研究会 がん化学療法センター)

みんなでつくる、学び合う患者・市民参画(PPI)のかたち

たとえば、「有効で安全ながん治療が、全国で受けられるようになるといいな」「がんによる痛みや気持ちのつらさがなくなればいいのに」「がん検診をもっと地域で広めたい」「治療や療養の選択肢について、患者や当事者の声が届く仕組みをつくりたい」と感じたことはありませんか?

近年、がんに関する政策や研究、医療の現場においても、「患者さんや市民の方々の声を反映した取り組み」が求められるようになってきました。

がんについて、さまざまな施策を議論し検討する場である協議会(がん対策推進協議会など)では患者・市民の立場から委員が加わり、がんの予防、がん医療、がんとの共生、研究の基盤整備など、さまざまなテーマで「参画」が始まっています。こうした「参加」から「共創」へと進むためには、単に意見を伝える/聞くという関係性ではなく、患者・市民と医療者が互いの立場や専門性を尊重しながら学び合う機会が必要です。がん医療やがん研究における「患者・市民参画(PPI: Patient and Public Involvement)」の意義が広く認識されるようになってきました。しかし、PPIの理念を実践へとつなげるためには、患者・市民と医療者のそれぞれがその背景や方法を学び合う教育基盤が不可欠です。

本プロジェクトは、国のがん対策推進基本計画(第4期)など、国内外の患者・市民参画を推進する取り組みにもとづき、誰もが体系的に学べる標準教育カリキュラムの開発と社会実装を目指しています。

なにを学び、どう広げる?-カリキュラムの全体像-

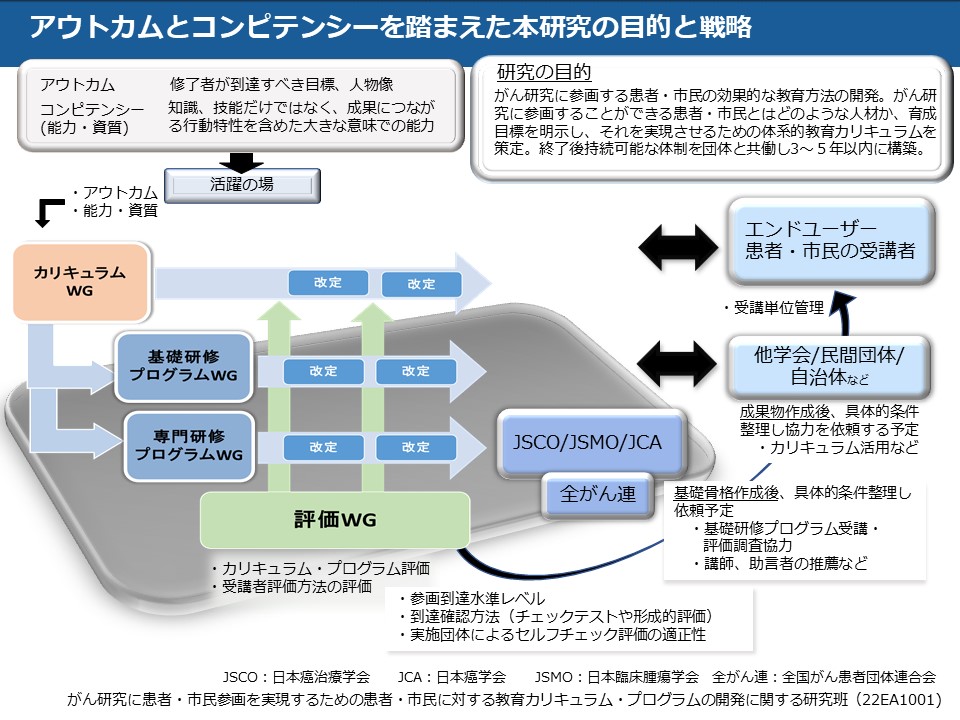

教育プログラムは、以下のような構成で段階的に学びを深めていく設計されています。

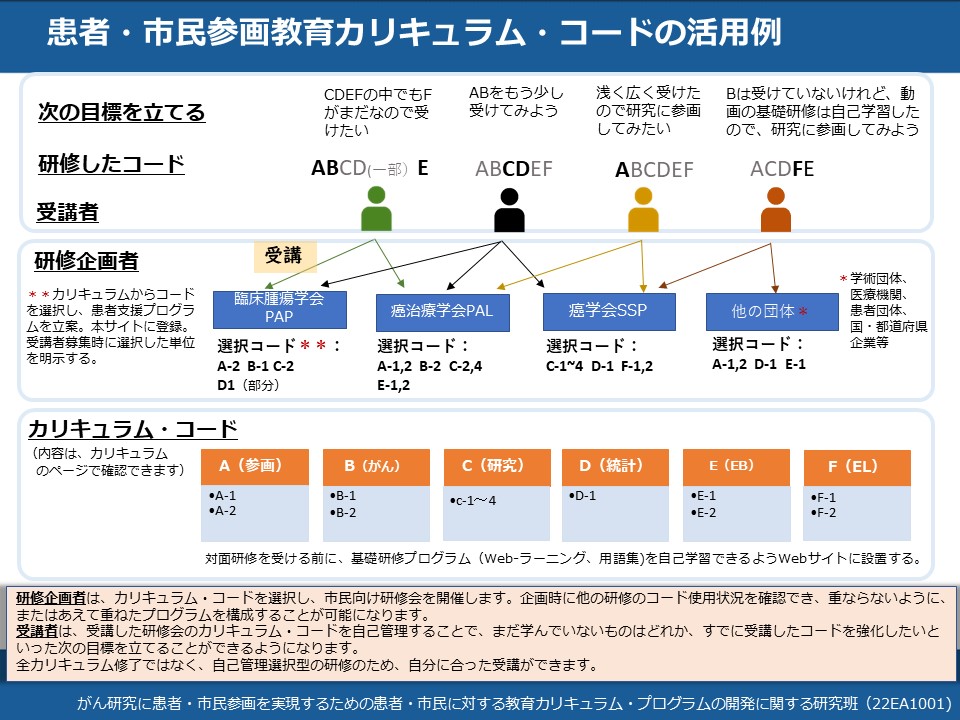

参画・がん・研究…とコード化された学習モジュールを順番に修了することで、患者・市民として参画するときに必要な資質・能力(コンピテンシー)を段階的に獲得できる仕組みです。

カリキュラムの内容についてはこちらから確認できます。

カリキュラムに基づき作成された教育モジュール(Webラーニング、用語集など)を活用いただき、よりよい教育プログラムに向けてアンケート調査などを実施し、改善を繰り返していくことで、実効性の高いものを作り上げる作業をしています。

■ 基礎研修プログラム(誰でも参加可能)

用語集:がん対策・がん研究・がん医療、そして患者・市民参画に関する用語や疑問をやさしく解説

Webラーニング教材:いつでも・どこでも繰り返し学べるeラーニング形式

■ 専門研修プログラム(学術団体・支援団体・専門家と連携)

日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、日本癌学会などと連携し、各学会の患者・市民参画プログラムとカリキュラムを導入

患者・市民参画でどう変わる? カリキュラムにより期待される効果

がん対策における患者・市民参画を推進する教育プログラムの開発と確立によって、次のような効果が期待されます。

・受講コード管理により学習目標を設定でき、ご自分のペースで体系的に患者・市民参画に必要な能力を修得できます。

・がん対策やがん研究の企画立案段階から参画できる患者・市民の育成につながります。

・学術団体や行政が、患者・市民向けプログラムを設計する際の教育モデルを提案します。

・教育内容・学習効果の可視化と評価指標を提案することにより、がん対策・研究への患者・市民参画のための教育内容、効果的な方法を明らかにします。

・Webラーニングやモデル研修会などを通じて、医療者・研究者と患者・市民、行政関係者の円滑な共働関係の形成に貢献します。

・がん対策、がん研究への患者・市民参画の推進により、安全で質の高い医療の実現と社会の福祉の向上に寄与します。

カリキュラムを例えば、A、B、C・・・と表現するならば、次のようなイメージで受講を修了することができるようになります。

カリキュラムの内容についてはこちらから確認できます。

今、カリキュラム案を作成し、アンケート調査などを実施し、改定を繰り返し、最終的に実効性があるものを作り上げる作業をしています。

この研修には二つあります。

・基礎研修プログラム:

用語集、Webラーニング(繰り返し自己学習ができる)

・専門研修プログラム:

日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、日本癌学会の患者支援プログラムに協力頂き、カリキュラムを使ったプログラムを実施し、カリキュラムに漏れた項目がないか、難易度は適切かなど検証していきます。

この開発研究によって患者・市民参画教育カリキュラムを策定すると期待されることには、次のようなことがあります。

- 患者・市民らが、受講コード管理によって自己学習目標を立てながら、体系的に研修を受けることができ、がん研究に立案段階から参画できる能力(コンピテンシー)を修得することができる。

- 教育カリキュラムを策定することで、多くの患者・市民参画の研修を実施する団体(学会など)において、どのような研修プログラムを設定すれば患者・市民にとって良い効果をもたらすか、指標になる。

- 教育カリキュラムの到達するレベルと獲得する能力(コンピテンシー)を評価することにより、患者・市民に対するがん研究参画のための教育内容、効果的な方法を明らかにすることができる。

- 研究に立案段階から参画できる患者・市民が増えることで、がん研究者がリクルートしやすくなる。

- 模擬トレーニングなどのプログラムにより患者・市民はより実践的な能力を得ることが期待され、がん研究者との円滑な共働関係を形成することができる。

- がん研究に患者・市民の声が反映されることで、患者視点のアウトカムの提案や患者のリクルートの適正化などが可能となり、広く医療の質や社会の福祉の向上に寄与する。

皆さんと共に、患者・市民参画を学ぶ環境を作っていきたいと思います。

どうぞ、仲間になってください。

そして、本サイトを活用していってください。

市民、患者の目線を大切にする日本のがん医療を応援していきましょう。

前身の研究班

厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総合研究事業)「がん研究に患者・市民参画を実現するための患者・市民に対する教育カリキュラム・プログラムの開発に関する研究」(令和4-6年度)

(所属は令和4年4月時点)

研究代表者:

有賀 悦子(帝京大学医学部緩和医療学講座)

研究分担者:

江口 英利(大阪大学大学院医学系研究科・消化器外科学1)

勝俣 範之(日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科)

三森 功士(九州大学病院)

大滝 純司(東京医科大学医学教育学分野)

渡邊 清高(帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科)

片山 佳代子(群馬大学情報学部)

片野田 耕太(国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策研究所)

桜井 なおみ(キャンサー・ソリューションズ株式会社)

研究協力者:

樋口麻衣子(富山AYA世代がん患者会Colors)

眞島 喜幸(パンキャンジャパン)

佐々木 治一郎(北里大学学医学部附属新世紀医療開発センター)

西森 久和(岡山大学病院血液・腫瘍内科)

山口 拓洋(東北大学大学院医学統計学分野)