|

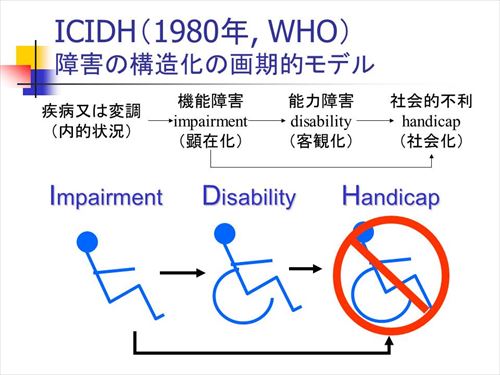

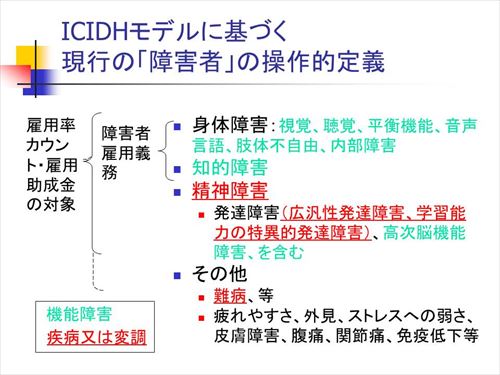

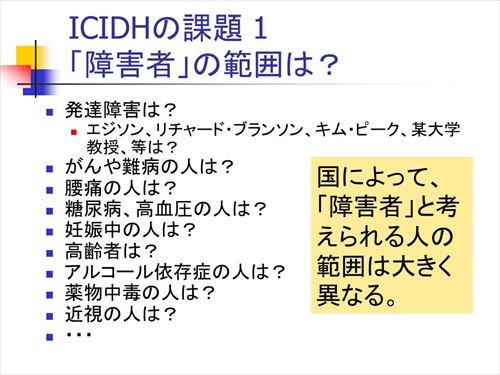

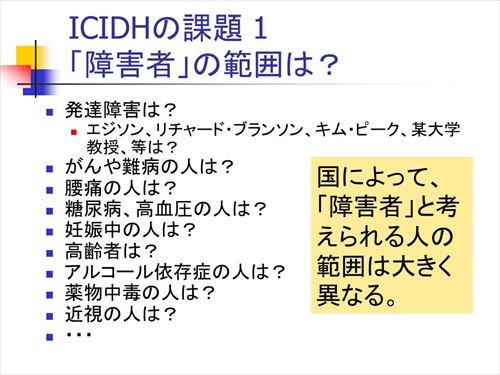

【ICIDHの課題1】

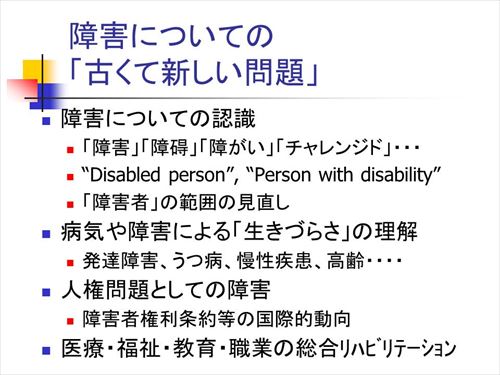

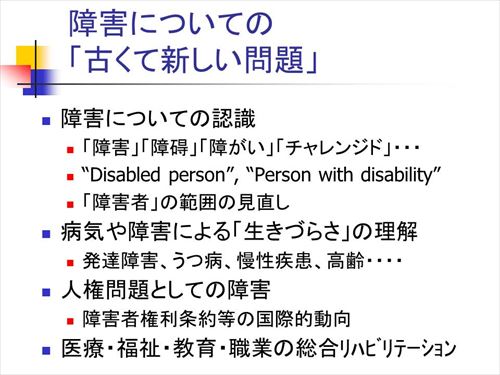

障害の認識において画期的な進歩であったICIDHも、国際的に使われるようになると、非常に基礎的なところに大きな課題があることが明確になってきた。国によって障害のある人の範囲が大きく異なっているのである。

|

|

【ICIDHの改定プロセス】

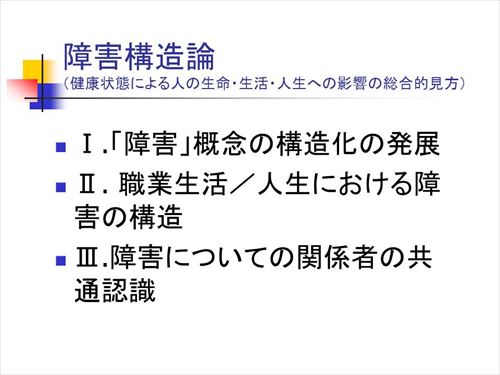

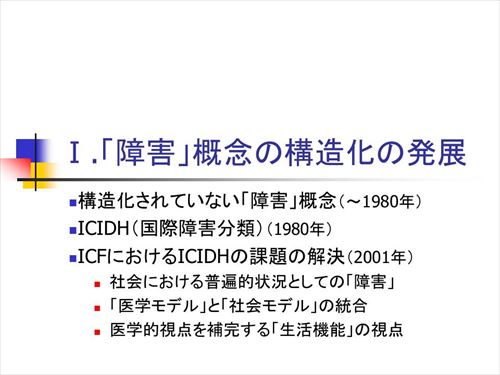

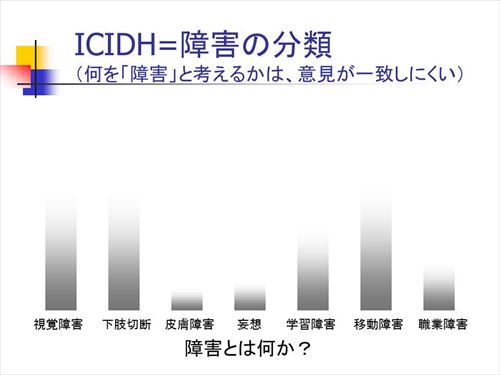

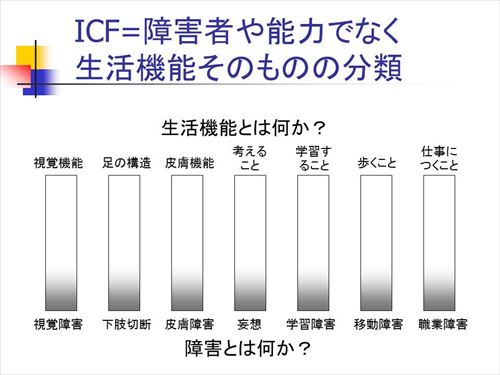

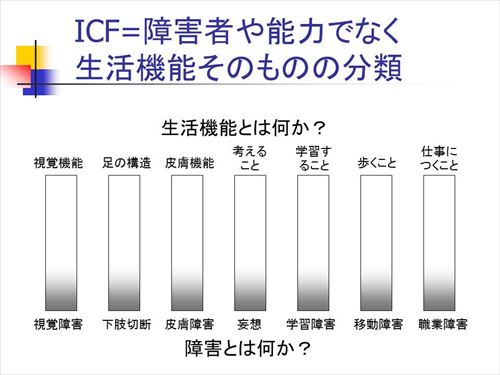

ICIDHの改定作業は1990年代に入って開始されたが、長い間、その議論の大きな中心として、この「障害とは何か?」という問題があった。

その中で「生活機能」という概念が登場し、それ以降、この問題は「生活機能をいかに記述するか?」という問題に置き換わり、最終的なICF国際生活機能分類に結実した。

|

|

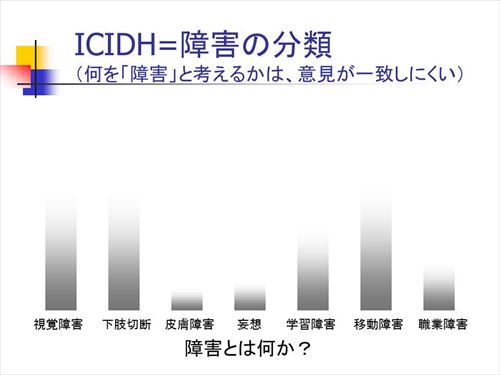

【障害の分類】

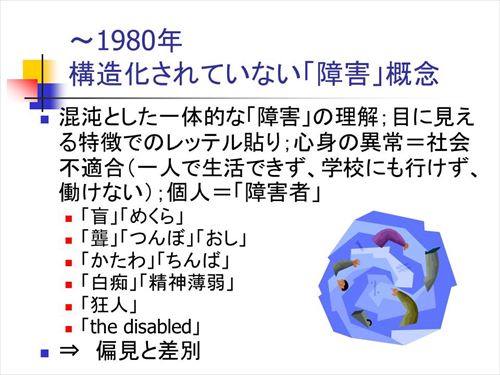

特定の障害について、それを障害として認めるかどうかは、意見が一致しにくい。「障害」には偏見や先入観が強く「障害者」とされたくないという人がいる。あるいは、妊婦や精神疾患、皮膚の障害等、明らかにICIDH的な能力障害や社会的不利の側面がある場合でも、伝統的な「障害者」という概念と一致しない場合もある。

また、「妄想」といった精神障害の症状と機能障害の違いは? 「学習障害」は自閉症等に限定するのか、それとも聾唖等で学習が困難な人も含むのか? 生活面の障害に対して「職業障害」という考え方は成り立つのか? これらの議論は混乱が避けられなかった。

|

|

【生活機能の発想】

ICFで導入された「生活機能」という概念は、これら「障害」についての議論の根本にある問題は、生命・生活・人生の問題であることであることに着目したもの。つまり、視覚障害や下肢切断、あるいは、妄想や学習障害、職業障害について定義することは難しいが、その根本には、視覚機能、足の構造、考えること、学習すること、仕事に就くこと、といった生命・生活・人生の課題があり、それらを定義し分類するということの方がより本質的な議論であるということ。

|

|

【健康問題と障害の一体性】

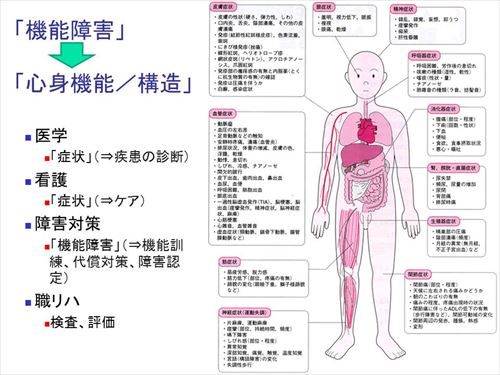

これによって、従来、「障害」というリハビリテーションや福祉の領域を中心にして語られてきた概念と、より一般の健康問題の文脈で語られてきたADLやQOL等の概念が実は一体的に扱われるべきものであることが明確になった。

ICIDHで「機能障害」と呼ばれてものは、生理学、心理学、解剖学の教科書で述べられている様々な生理・心理機能、解剖学的構造の否定的側面に他ならない。また、「能力障害」や「社会的不利」は、ADLやQOLと表裏一体で語られるべきもの。

|

|

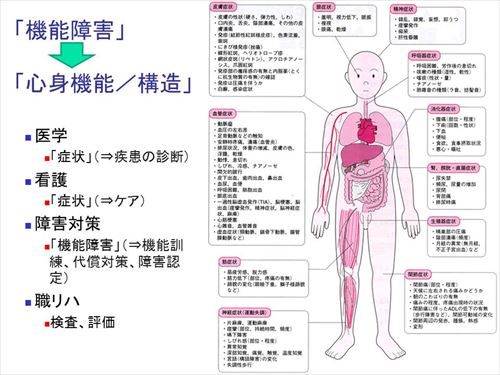

【心身機能とは】

したがって、心身機能とは、従来から、医学や看護で「症状」として把握されてきた内容の多くを含む。職業リハビリテーションでも、従来の障害認定に限定されず、様々な身体的、精神的な検査・評価を実施しているが、その内容には、心身機能の内容を多く含んでいる。

|

|

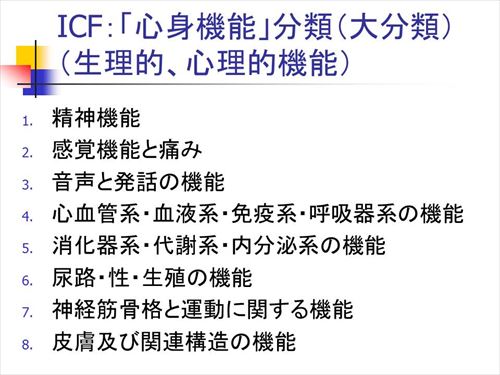

【心身機能分類】

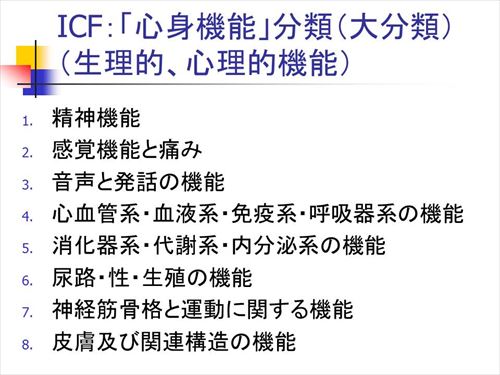

心身機能分類は、日本の障害認定の種類と比較してしまうと、広範すぎる内容に思えるかもしれない。

しかし、これは、生理、心理機能を網羅的に分類するもの。したがって、むしろ、生理学、心理学の教科書の目次のようなものであると理解するべきもの。

|

|

【精神機能】

心身機能分類には、「精神機能」分類がありますが、その下位分類は、心理学的な様々な機能を分類している。

|

|

【身体構造】

身体構造分類は、解剖学の教科書の目次のようなもの。

|

|

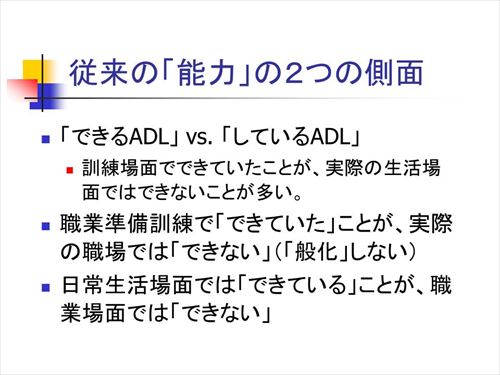

【ADLとQOL】

「能力障害」と「ADL(日常生活活動)」を統合したような概念が「活動」。また、「社会的不利」と「QOL(生活・人生の質)」を合わせたような概念が「参加」。

「活動」には実際の生活場面で実施している活動だけでなく、標準的な環境で評価される「能力」の概念も含む。「参加」には、「関与」という概念を含む。

|

|

【活動と参加】

ですから、ICFの「活動と参加」分類とは、人間が行う全ての活動と社会参加の領域を網羅的に分類したもので、そのような各領域での問題状況や、生活・人生の質を把握できるような「評価点」を備えたもの。

|

|

【障害と生活機能】

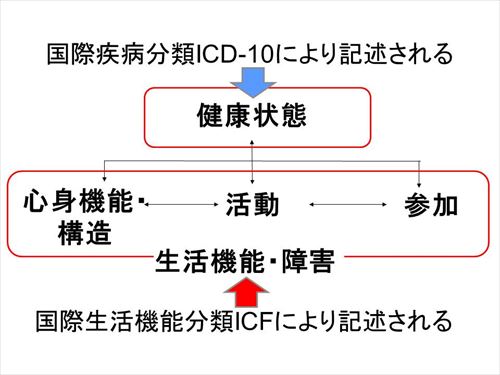

これらの生きること全てを表す新しい言葉がICFのF、つまりFunctioning、日本語で「生活機能」。英語では、生命、生活、人生、全て「life」「life」「life」になってしまうので、心身機能・構造、活動、参加と名づけられた。

そのような「生活機能」という概念を基準として、それに問題のある状況で、特に健康問題に関連するものを「障害」と定義し直したことが、ICFの障害観の一つの大きな特徴。

①生命(心身機能・構造): 障害者でなくても、関節痛、片頭痛等で困っている人は多くいる。疲れ易さ、意欲低下は怠けだと思われやすい。自閉症では、機能障害として空気が読めない。免疫、膵臓、皮膚の障害もある。

②生活(活動): 病気で疲れやすくて8時間勤務ができないという人が結構いる。正社員として働くなら無理して働くか、それがダメならパートとかとつらい状況の人も少なくない。うつ病で、職場の人間関係やストレス対処の問題がある。知的障害のある人たちは生活管理や健康管理ができない。そうすると自立生活ができないし、老化や死亡も早くなる。精神障害の人が退院したものの生活を一人で組み立てられない。パーキンソン病の人が外出中に薬が切れて動けなくなってしまった。交通事故で脳を損傷したので記憶ができなくなり、技能取得ができない。

③人生(参加): 病気や障害で人生が変わってしまった人も多くいる。脳卒中で寝たきり生活になった。仕事のストレスでうつ病を発症して失業した。大学卒業して就職したが統合失調症を発症し退院したものの生活が組み立てられずホームレスになった。慢性疾患を隠して無理して働き体調を崩して退職。妊娠での退職。作業所で職業訓練を続けるが一向に一般就業に移行できない。子どもががんになった母親が仕事を辞める。最近、がん病棟の看護師の経験のあった人の話では、当然のように母親が付き添いすることを求めていたらしい。母親としてはもちろん付き添いはしたいと思わないことはないけれども、仕事もあるのに当然のように辞めざるを得なくなることには疑問を感じている人も実は多いことが明らかになってきている。

|

|

【生活機能イメージ】

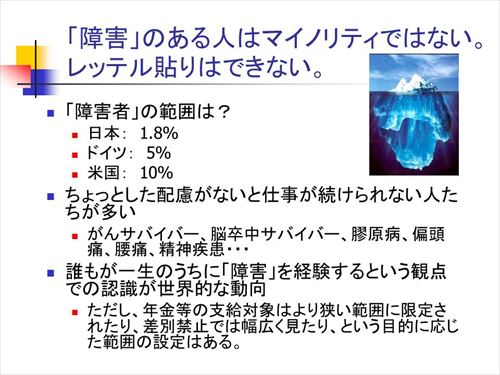

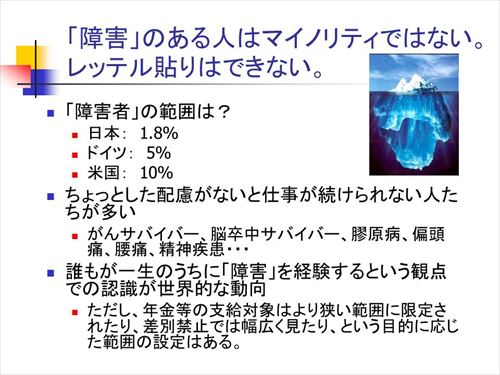

健康問題によって、生命・生活・人生に影響が生じることは、誰もが生まれてから死ぬまでの間に経験する、全ての人に関わること。「障害」という言葉には特殊な一部の人のイメージがこびりついていたが、「生活機能」というより普遍的な概念によって見直された。

「ICFのように、障害の範囲が広がりすぎると、従来からの障害者が埋没してしまう。」という心配もあるが、むしろ、障害の問題をマイノリティの問題とせず、社会全体で、一人一人の生活・人生を大切にするという取組を進めることが大事だろう。

|

|

【マイノリティではない】

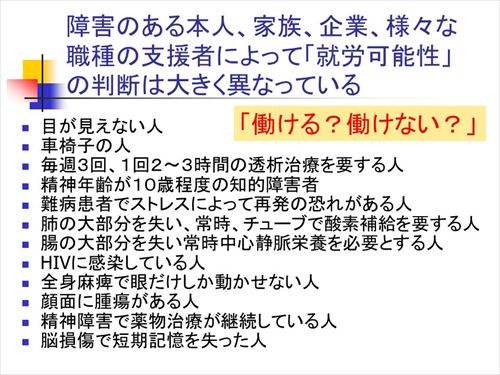

日本の障害者雇用率制度では、企業は従業員の2.0%の障害者を雇用する義務がある。一方、同じ制度があるドイツでは障害者雇用率は5%。日本とドイツでは障害者の範囲が大きく異なる。ドイツでは、腰痛や片頭痛等の持病のある人、慢性疾患で通院や勤務に配慮が必要な人等、就労に問題がある人たちが幅広く障害者と認定されている。アメリカでは、職業上の差別をしてはいけない、必要な配慮をしなければならないという意味での障害者としては、労働者の10%程度になると推計されている。がんの手術後再発の検査を続けている人たちや、糖尿病等の持病があって配慮が必要な人、アルコール依存症で禁酒でをしている人等、はばひろくカバーされている。つまり同じ問題があっても、それを社会的な支援の対象としての障害と認定するかどうかは、各国の政策や研究者等の考え方によって異なるということ。

ただし、近年では、世界的にも、障害者差別解消の対策範囲や、支援が必要な人の範囲として「障害」を広く捉えようということが共通した動向といえる。

|

|

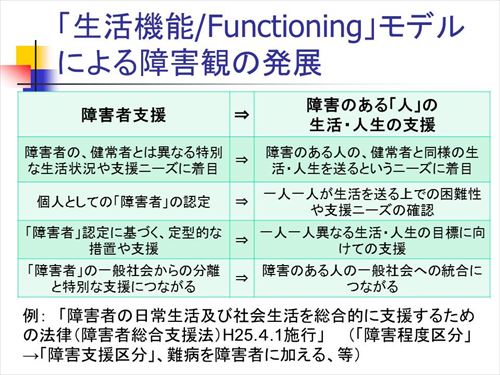

【生活機能と障害観】

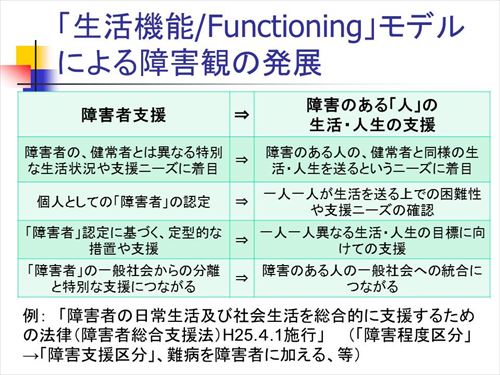

このように、「障害」を一部の特殊な人の問題と捉えるのではなく、普遍的な生命・生活・人生の問題として捉え直すという障害観の転換は、近年の障害のある人の支援のあり方の転換とも関連している。

わが国においても、そのことは、障害者総合支援法の正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に端的に表れている。その障害観の転換を、今後の支援のあり方の変化につなげていくことが今後の大きな課題。

エピソードの紹介。障害者支援の専門家が、障害のある人や家族向けに、いかに特別なニーズのある人への支援を行うかという話をしていた。すると、一人の親が手を上げて、「私たちに特別なニーズはありません。」という。その専門家の人はその質問者のことを知っていて、その人の子どもは、車椅子で鼻からいつもチューブで酸素を補給している人ので特別なニーズがあると思っていたので意外だった。「私たちに特別なニーズはありません。うちの子どものニーズは、みんなと同じです。友達と遊んで、勉強して、家族と食事をして、妹の世話をして、寝る前にお祈りをして。そういうことを普通にしたいだけです。特別なニーズを強調する、あなたがた専門家はそのことをわかっていません。」 アメリカで紹介されたエピソード。

今まで、障害者というと、普通の生活は無理だと決め付けられて、特別な生活・人生を余儀なくされることが多い。従来の、障害者支援というものも、単に、障害者認定を受けた人を、特別な生活・人生に固定するものになりがちだったのではないか。障害や病気で困っている一人ひとりの人の生活・人生を、本当に大事にする支援を行ってきたか、という原点から見直す必要があると言えよう。

|

|

【ICIDHとICF】

以上の話のとおり、ICIDHでImpairment, Disbility, Handicapと言われていた内容がICFでは「Disability」となった。分類自体は「生活機能Functioning」を分類したもので、その否定的側面(問題、困難等)が「障害Disability」と呼ばれる。

それでは、「Health」とは?

|

|

【ICFと健康】

2000年の世界保健報告で、初めて、世界の保健医療制度の業績評価が試みられ、高齢者の介護、うつによる失業といった健康問題の比較が試みられた。しかし、そこで問題が明らかとなったのは、現代は、病気それ自体というより、それによる生活・人生の問題が非常に多いのに、それについての国際分類がないということ。

そんなタイミングで、障害分類の改定から発想を転換して生活機能の分類となっていたICFに、そのニーズに適したものとして、白羽の矢が当たった。そのようなわけで、ICFは健康の分類という位置づけにもなった。

|

|

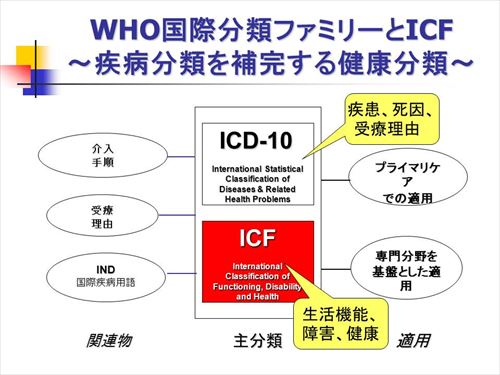

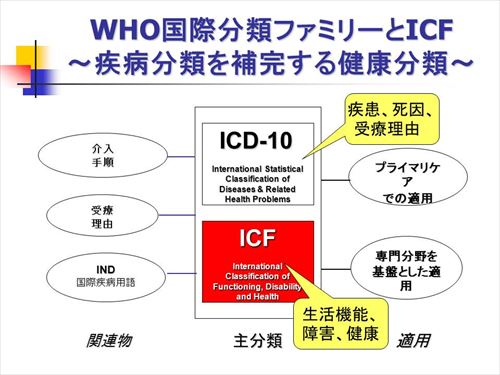

【ICDとICF】

ICFは健康の分類ということで、WHOはICFを、150年以上の歴史をもち10版を重ねてきた国際疾病分類ICD-10を補完する主要分類として位置づけた。WHOは既に1948年に、「健康とは単に病気でないことではなく、完全に良好なwell-beingのことである」と定義していることから、遅すぎるとも言える。

しかし、高齢者の寝たきり問題、精神疾患の増加、慢性疾患の増加等、完全な「健康人」と完全な「病人」のグレーゾーンの人たちの存在が、先進国の最大の健康問題として認識されるようになってきたのは、21世紀になってからであることから、ICFの第1版が2001年に出た歴史的な意義は認められるべきだろう。

(しかし、多くの障害のある人は「私は障害はあっても健康だ」と言う。健康状態と生活機能・障害の関係から、この「健康」については、まだ不明確な点がある。)

|

|

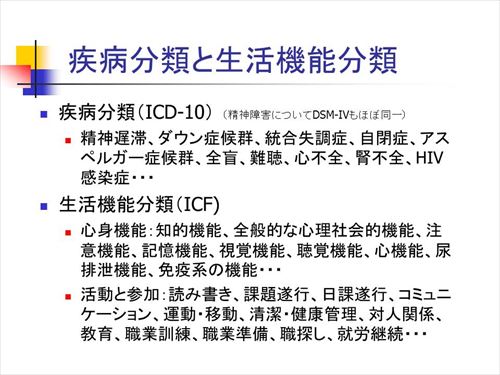

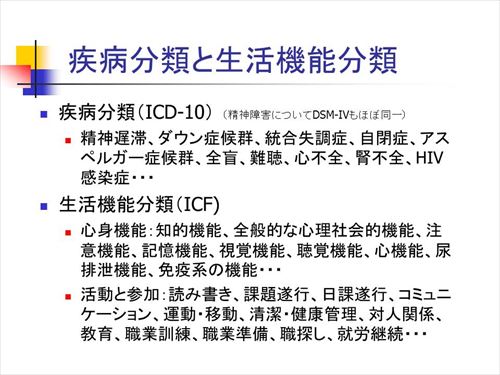

【疾病分類と生活機能分類】

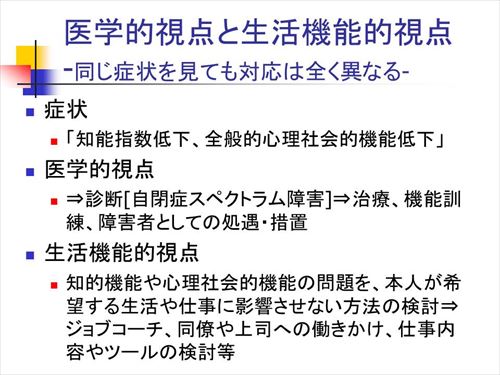

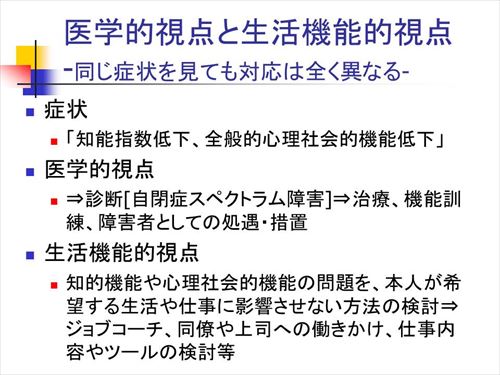

疾病分類ICD-10は、病因論に基づく診断に関するもの。診断とは、様々な症状を総合して、本質的な病因を明らかにすること。

しかし、診断名だけでは、その症状や生活面への影響は分からない。それは、ICFにより記述される。

疾病分類と生活機能分類の2つの視点によって、健康についての総合的な記述が可能になる。

|

|

【ICDとICFの補完的関係】

例えば、ICD-10では「自閉症」と「アスペルガー障害」とされるものについて、ICFでは、「全般的な心理社会生活的機能」の障害では共通し、自閉症では知的機能の障害があり、アスペルガー障害では知的機能の障害がない、という違いを記述することができる。

また、それ以外に、病気の治療の視点だけでは見落とされがちな、患者の生活上の様々な支障についても記述するものとなっている。

|

|

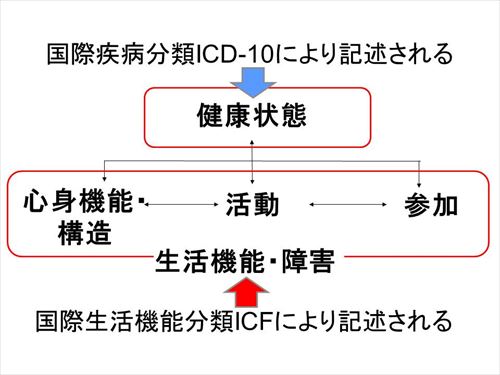

【健康状態と生活機能の相互作用】

ICD-10により記述される「健康状態」は、ICFにより記述される「生活機能」とは様々に相互作用する。

①様々な疾病には特徴的な症状・機能障害がある。

②病気にかかることそれ自体によって、活動制限や参加制約が起こることがある。

③寝たきりや長期入院等の活動制限によって、生活不活発病や精神疾患の悪化等への健康状態への影響がみられることもある。

・・・その他、様々な相互作用が考えられる。

|

|

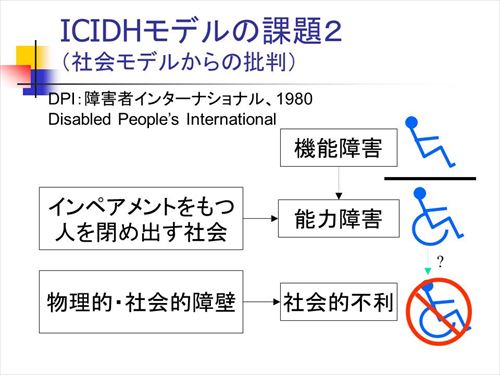

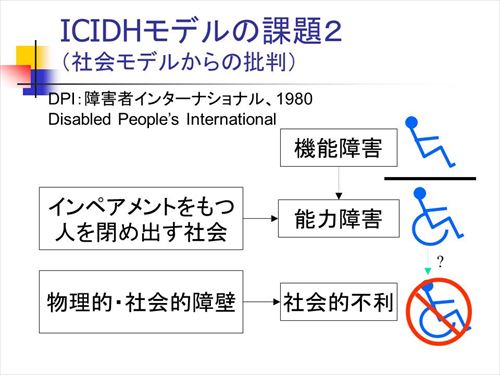

【ICIDHの課題2】

ICIDHには、もう一つの大きな課題があった。それは、ICIDHは「医学モデル」であるという、「社会モデル」からの批判である。

ICIDHが1980年に発表された直後に、国際的な障害当事者団体である「障害者インターナショナル」がICIDHの障害モデルを批判した。その要点は、障害とは単に医学的な問題から生じるのではなく、機能障害をもつ人を締め出す社会や、物理的・社会的障壁といった社会的条件によって生じているということ。

|

|

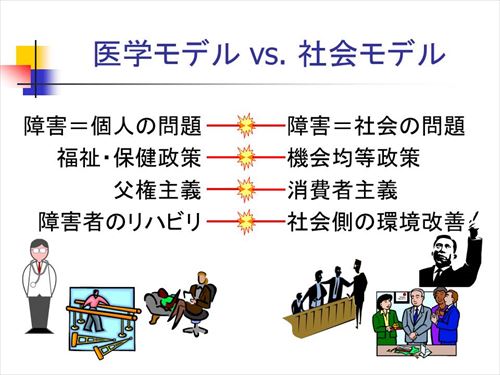

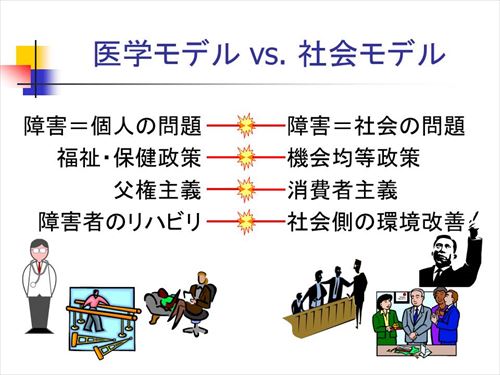

【医学モデルと社会モデル】

障害についての考え方には、国や地域、歴史、制度、また、当事者と専門職等で、非常に違いがある。日本やフランス、ドイツ等は、伝統的に、障害については、福祉・保健政策の問題として、医療や福祉の専門家が処遇を決め、障害者個人を中心としたリハビリテーションを重視する「医学モデル」の考え方をとってきた。

一方、北米や北欧では、これとは全く異なり、障害の問題は、公民権の問題とされてきた。障害があっても権利を行使し、社会参加ができるように、社会側の差別的扱いを解消することを中心とした「社会モデル」である。

この障害についての2つのモデルは対立するものとされてきた。

英国でのICIDHの改定会議の場でも、聴覚障害の当事者と言語聴覚士が論争をしていた。言語聴覚士が、リハビリテーションによって社会参加を促進できると述べたところ、当事者がリハビリテーションは必要ない、聴覚障害は個性であって、社会がそれを受け入れることが重要と反対し、議論は平行線をたどっていた。

|

|

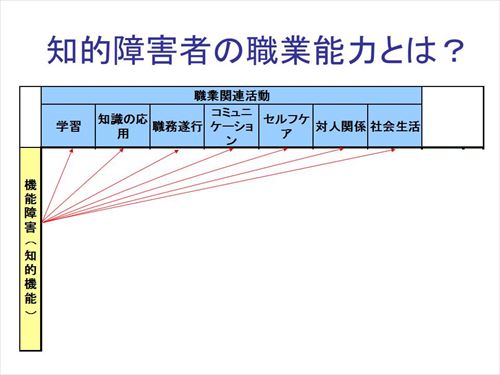

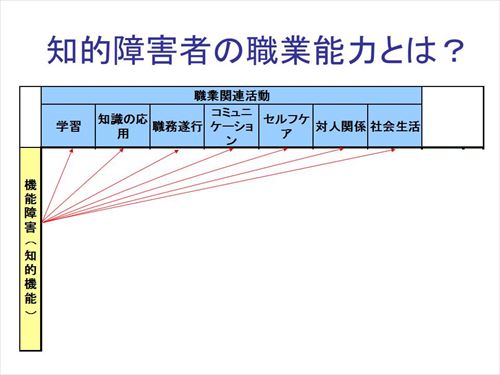

【職業能力とは?】

日本は伝統的に医学モデルによって障害を捉えてきた。例えば、知的障害は、知的機能の機能障害だけでなく、生活上の様々な問題もある人であり、一般企業での就労は困難ということが、福祉制度の前提。

|

|

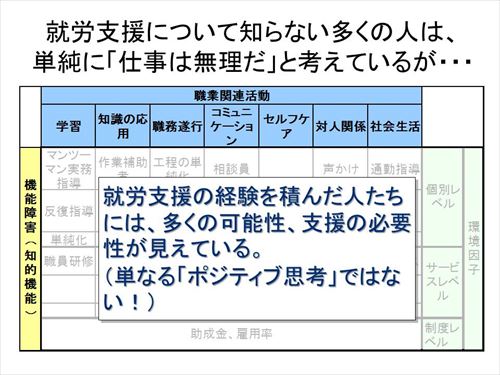

【就労支援の常識としての環境因子】

しかし、障害者の就労支援の現場の経験があれば、重度の知的障害があっても、職場で活躍している例が多いことは常識。ただし、そのような能力の発揮には、職場等での様々な配慮や支援が必要。

そのような問題認識は、社会モデルの観点を含んでいる。日本では、法制度上の障害認定では医学モデルが支配的であっても、現場の支援では社会モデルの観点も決して無縁ではない。

|

|

【ICIDH改定ネットワーク】

ICIDHの改定には、医学モデルの国だけでなく、社会モデルの立場をとる国も参加した。また、様々な専門職だけでなく、ICIDHを批判してきた障害者インターナショナル(DPI)も参加して検討した。

|

|

【相互作用モデル】

その結果、ICFでは、医学モデルと社会モデルを統合した概念枠組を採用した。生活機能や障害は、個人と環境の相互作用によるというもの。構成要素を双方向の矢印が結んでいるのは、ICIDHのような一方向での単純な関係ではなく、よりダイナミックな相互作用があることを示したもの。

|

|

【環境因子分類】

障害者インターナショナル(DPI)は、Disabled People's Internationalと言う。社会からDisableされている人たちという意味合いで、社会モデルの急先鋒。その会長が、ICFの環境因子を検討するタスクフォースの議長となり、ICFの環境因子分類を作成した。

生活機能や障害に影響することが想定される環境因子には、物理的な環境だけでなく、人的な環境、また、差別や偏見等の態度、さらに、サービス、制度、政策等も含まれている。

|

|

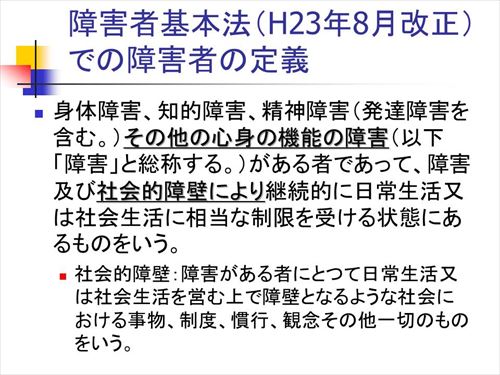

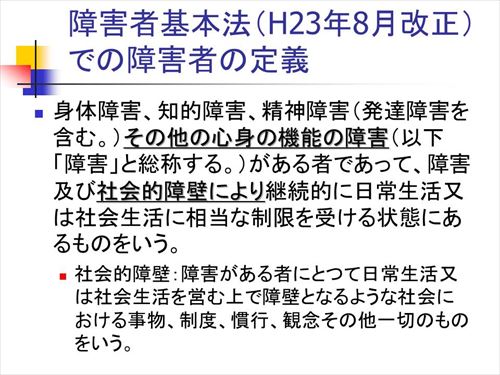

【障害者基本法の改正】

わが国においても障害者基本法の平成23年の改正で、障害の原因として社会的障壁が位置付けられた。

(なお、難病による障害も位置付けられたことも大きな変化だが、厳密には、健康状態から直接に生活機能に影響するタイプの障害は、いまだに除かれている。これまで機能障害として認定されていなかったけれど、難病の生活上の支障の原因となるような、疲れやすさ、痛み、免疫機能障害、皮膚障害等の機能障害が認定されるようになっただけ。疾患による生活上の支障には、厳密には、機能障害を伴わないものもある。例えば、多発硬化症の発作を予防するための活動制限;このような「心身機能の脆弱性」を含めて機能障害と考えるなら別だが。)

|

|

【医学モデルの誤用】

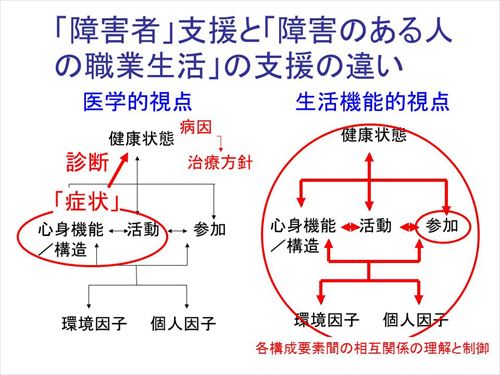

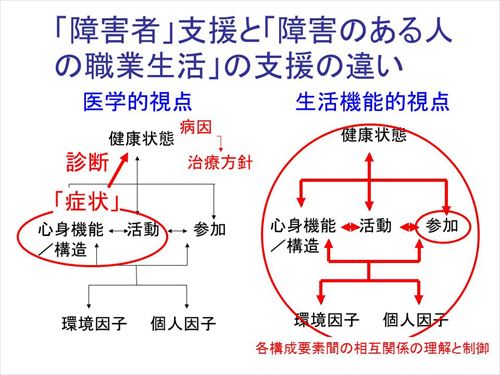

ICFの生活機能の考え方は、医学モデルを補完するものであって、医学モデルを否定するものではない。医学モデルは、様々な症状に対して対症療法ではなく、その根本的な病因を診断し、それに基づいて治療方針を示すというもので、医師の専門性の基盤。

ただし、現状では、本来なら生活機能の視点が必要な多くの場面で、医学モデルが誤用されている。障害支援の専門家が、身近で権威のある医師のロールモデルを真似て、本人の障害を評価して、支援方針を決めようとするような場合。しかし、生活機能や障害の原因は本人に限定されず、様々な環境要因が関わり、さらに、生活上の支障そのものを改善することが必要であり、その意味で「対症療法」も必要な場合が多く、医学モデルは通用しない。

医学モデルが問題なのではなく、本来、生活機能の視点が必要な問題に対して医学モデルを誤用することが問題。

|

|

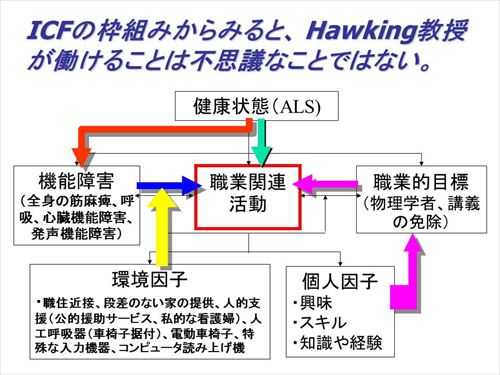

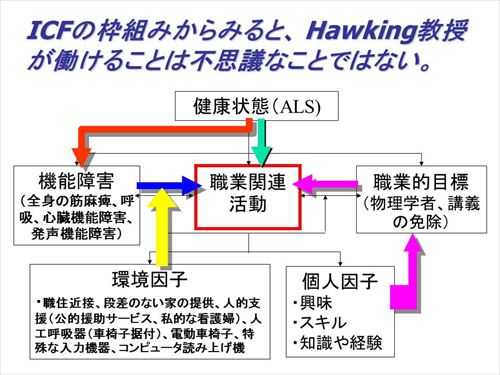

【Hawkingの職業能力】

障害の原因を個人だけに求めて、その障害状況を評価しようとすることには限界があることは、以前から明らかだった。例えば、有名なホーキング教授について、一般的な職業的な障害についての評価をしても、ホーキング教授が世界的に職業人として活躍している現状を説明することはできない。ホーキング教授のホームページでも、「病気や障害はあまり問題ではない」と言われている。このような例は、「例外中の例外」とされるより仕方なかった。

|

|

【ICFからみたHawking】

しかし、ICFの枠組からみると、ホーキング教授が働いていることが自然に説明できる。自分に適した学者の仕事に就き、講義は免除されており、病気により多くの機能障害はあっても、様々な物理環境、人的支援、また、支援機器により必要な活動は達成できている。

このような事例を「例外中の例外」と思考停止してしまわず、むしろ、今後の取組のためのひな形として認識できることが、ICFの概念枠組の優れた点。

|

|

【生活機能の支援の具体例】

医学モデルでの診断・治療だけでなく、生活機能を支援対象として正しく捉えそれに焦点を置いた支援を行うことが求められている。人の生活や人生を支援するためには、医学モデルの誤用による障害評価や支援のあり方から脱却する必要がある。

|

|

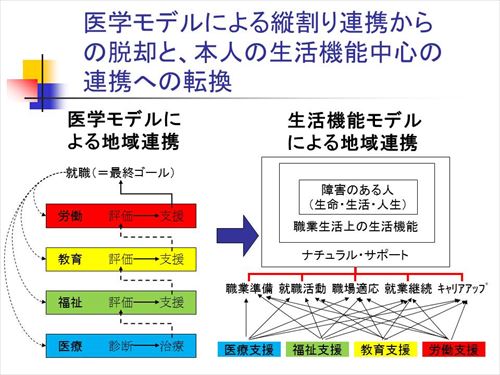

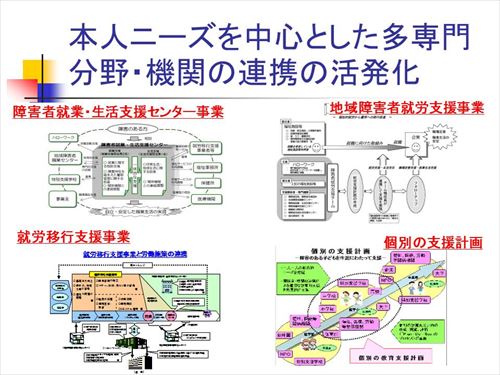

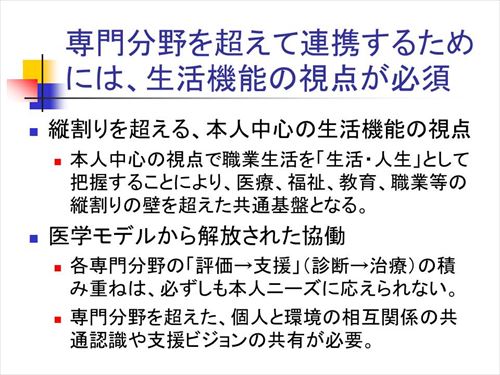

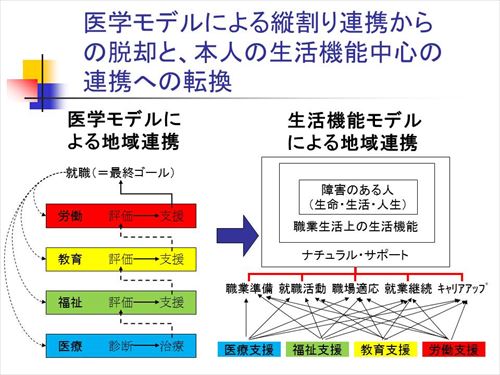

【医学モデル的縦割り支援からの脱却】

いわゆる専門分野の縦割りの弊害も、その根本には、各分野の専門家が、医師の「診断→治療」のモデルに従った、専門分野別の「評価→支援」を行っていることがある。そのような取組を前提として地域機関が連携しても効果を上げることは困難であることは、近年ますます理解されるようになってきている。

現在、地域の関係機関が連携し、個別的、継続的に支援を提供していく取組は、医療、福祉、教育、労働のどの分野でも、その重要性が強調されるようになっている。様々な専門分野の関係者は、障害のある人の生活・人生を支えるためには、その生活機能の全体像を共通理解した上で、それぞれの得意分野での支援を提供する必要がある。ICFは、そのような場面での共通言語としても期待されている。

|

|

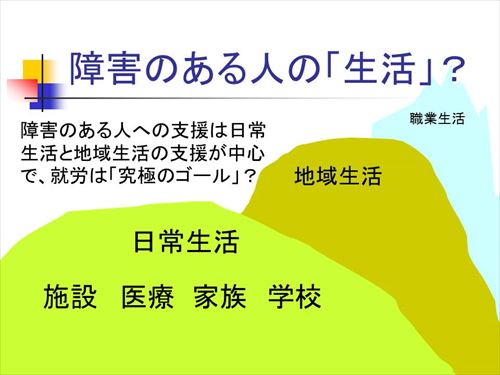

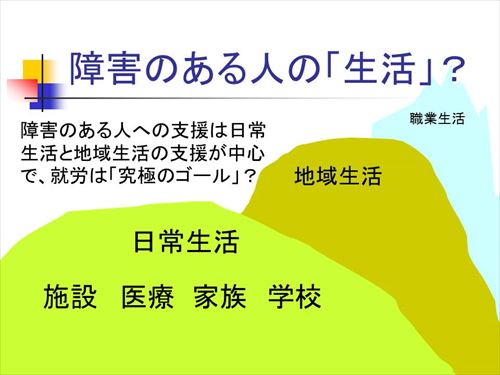

【福祉と職業生活】

これまで障害のある人の生活場面については非常に限定的に捉えられ、就労は「究極のゴール」のような非現実的な扱いとなっていることすらある。障害のある人の職業生活についての具体的な検討はほとんどなされないまま、福祉的な支援の対象となっている人が多くいる。

|

|

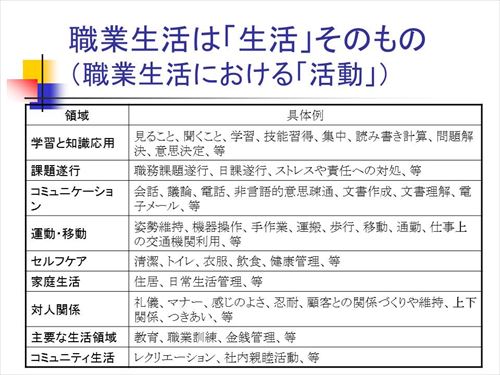

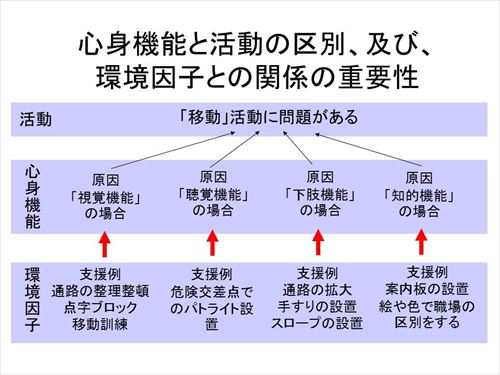

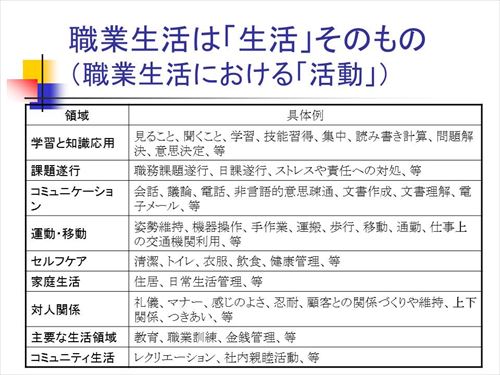

【職業生活も生活】

しかし、職業生活も、日常生活や地域生活と同じ、生活場面そのもの。その中に、様々な活動があり、特定の機能障害等は、特定の活動内容に影響を与えるが、多くの他の活動には影響がない。そのようなことが、障害種類・程度による職業場面での障害の特徴の一つの要因になる。

|

|

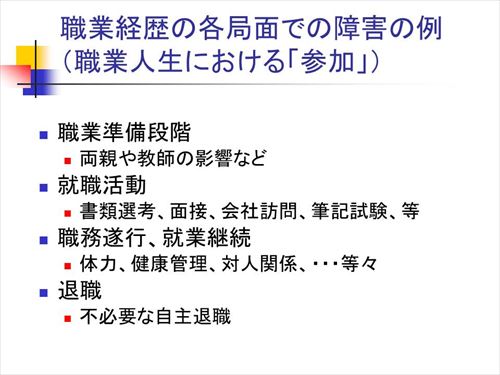

【職業人生と参加】

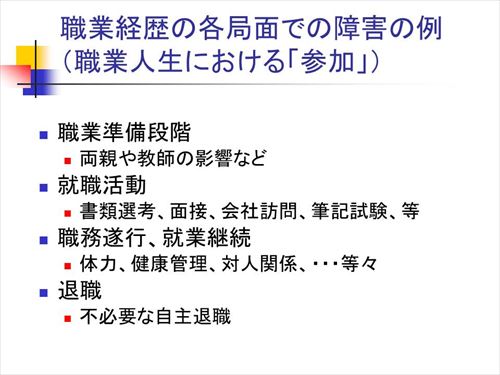

また、職業人生は、実際は幼少期から始まっており、様々な局面がある。病気や障害のある人は、それらの局面それぞれにおいて、職業人生への参加について、困難を経験する可能性がある。

例えば、障害があっても問題なくできる職種があるにもかかわらず、そのような可能性を幼少期にも、就職活動時にも知り得なかった人は、就職ができない。逆に、外見から分からない障害の場合、就職活動は病気を隠してうまくいく場合もあるが、就職後に問題が起こることがある。

|

|

【職業活動の個別性】

また、ICFの障害観で重要なことは、必要とされる活動の違いによって、問題状況も異なりうること。ICFは国際分類であり、活動と参加の分類は、人が経験するあらゆる活動と参加を網羅したものだから、「頭の上にもせて運ぶ」や「交通手段として動物にのること」というようなものがある。

日本のほとんどの人は、このような活動や参加ができないとしても何の問題もない。一方、これらを必要とする地域では、これらができないことは大きな問題となり得る。

|

|

【職種や就業要件の多様性】

職業生活の大きな特徴は、職種や働き方によって、必要とされる活動内容が異なり、それによって、障害の影響も大きく異なりうるということ。

例えば、管理職と運搬職では、構成される活動内容が異なり、また、通常勤務と在宅勤務でも異なる。必要とされる活動内容に応じて、問題が大きく影響する障害の違いが生じる。

|

|

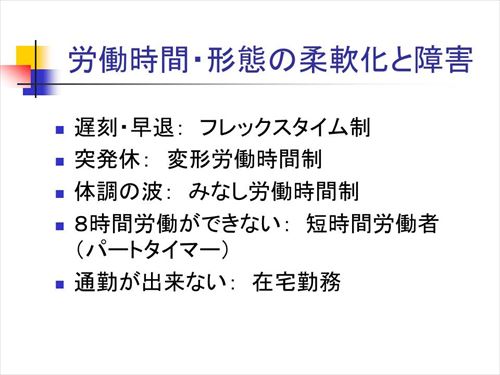

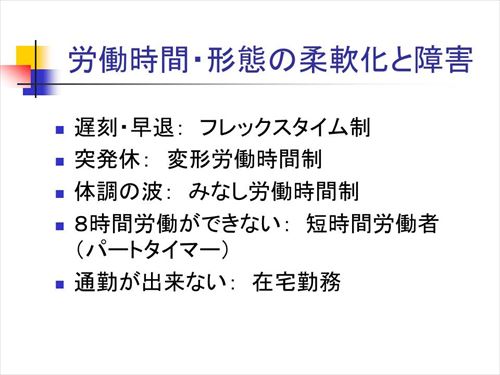

【就業形態の多様化と障害】

さらに、就業形態の多様化を踏まえると、従来の就業形態では問題が発生する場合でも、問題の発生が抑えられる可能性も出てきている。

|

|

【障害者の「能力評価」の課題】

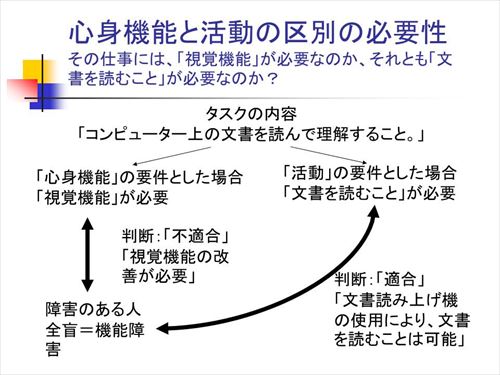

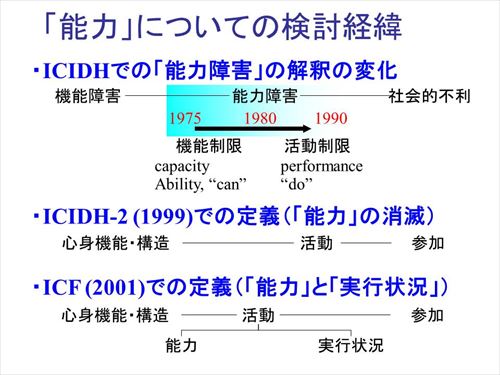

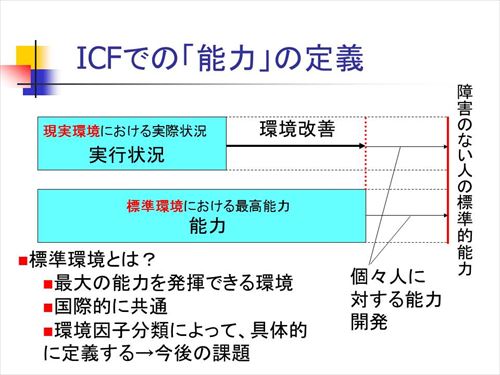

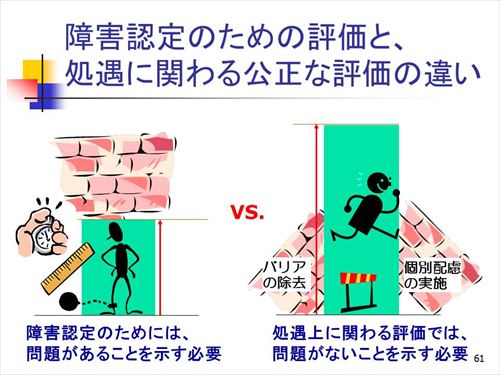

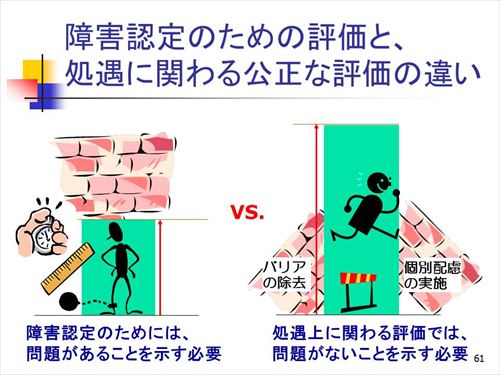

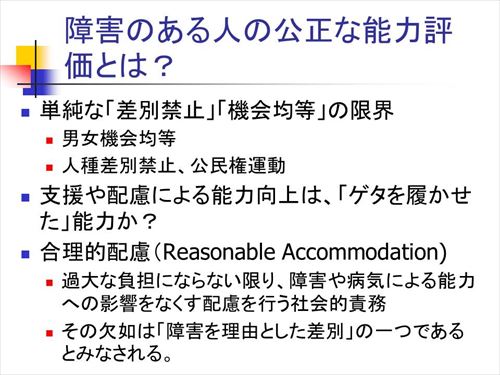

ICFの「実行状況」と「能力」の区別や、新しい「能力」の定義をふまえると、わが国の障害のある人の能力評価のあり方にも検討課題が多くある。

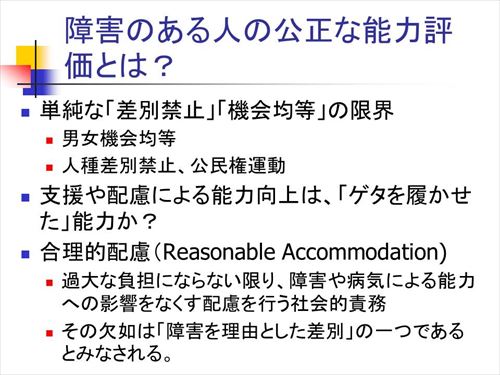

というのは、わが国では現在もICIDHの「能力障害」と同様に、それに内在する2面性があいまいなままになっていることが多いから。障害のある人が、障害認定を受け支援を受けるためには、障害による問題があり、能力が低いことを示す必要がある。しかし、その一方で、多くの障害のある人は、十分な配慮があればより能力を発揮できると考えており、それに見合う公正な能力評価を求めている。

一見、矛盾するようだが、このような2面性こそが、障害のある人の公正な能力評価のために必要な基本的な認識。

|

|

【障害モデルと能力評価の焦点】

つきつめれば、医学モデルと社会モデルの対立も、ICIDHの「能力障害」に内在する2面性に起因している。

現在の社会環境を前提として支援を考える医療・福祉関係者は、環境整備のない状態での「働けない」ことを前提とした制度を組み立てる。一方、当事者運動等で、社会の環境整備や配慮があれば「働ける」と考える人たちは、合理的配慮と、それを前提とした公正な能力評価と差別禁止を求める。

|

|

【対立ではなく、2面性】

ICFは、医学モデルと社会モデルを統合した。医学モデルと社会モデルは、互いに極端に戯画化され対立しているように見えていたけれども、「能力障害」の2面性のそれぞれ一面を見ていたにすぎない。

DPI会長のRacheal Hurst氏も、「ICFは、社会モデルで主張してきたことと同じだ。『バラはどのような名前で呼ばれようと香しい。』」と述べている。

|

|

【障害のある人の公正な能力評価】

ただし、やはりICFは医療・福祉関係者の活用が多いことから、能力評価の基準となる標準環境について、標準的な検査場面のイメージしかないことが多く、そのため、「医学モデルへの揺り戻し」が見られると、改めて社会モデルの観点からの批判もある。

しかし、就労支援においては、障害のある人の公正な能力評価の前提として環境整備が不可欠となる。それは、ICFとは別に、国際的基準として確立された「合理的配慮」という社会モデルを起源とした概念による。

障害のある人の差別禁止や機会均等においては、単に「差別禁止」というだけでは、「差別しているわけではなく、仕事に必要な能力がないために、その能力に応じて対応しているだけだ」という言い方がされやすい。したがって、障害のある人の差別禁止や機会均等には、合理的配慮がセットとして不可欠。

|

|

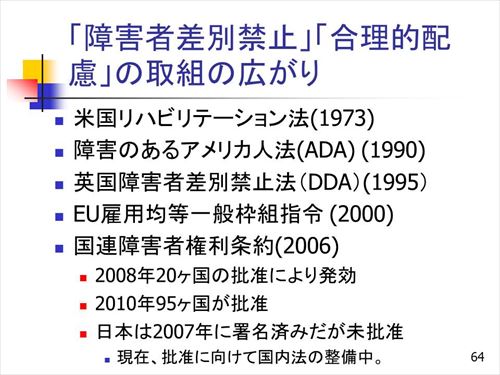

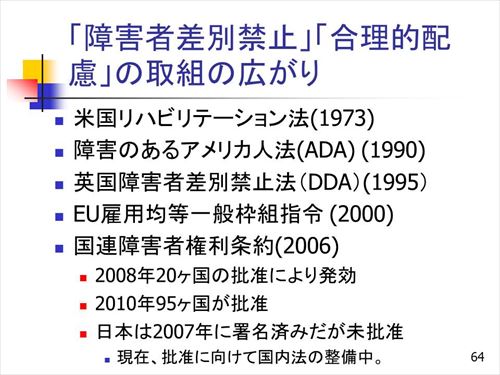

【国際的動向】

障害者差別禁止と合理的配慮のセットは、社会モデルの米国が起源。しかし、2000年には、EUでも雇用機会均等の枠組で、障害者の雇用機会均等ではこのセットが重要であることが認めれられた。さらに、国際連合の障害者権利条約にもこのセットが取り入れられ、現在では世界中に広がっている。

わが国も、障害者権利条約には2007年に署名済みで、現在、批准に向けて国内法の整備が進められている。

|

|

【啓蒙から科学へ】

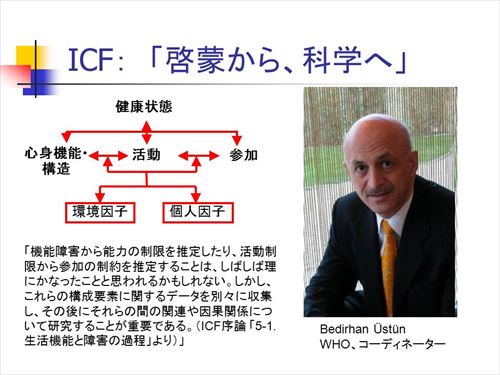

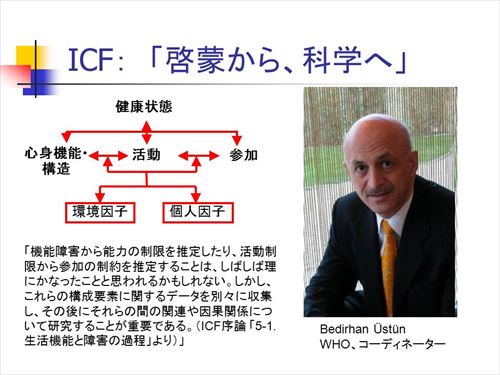

ICFは「ICFの理念」のように確立された思想のように語られることも多いが、ICFのスタンスはむしろ、これまでは理念的に語られることの多かった障害の問題を実証的な科学の対象にする、そのための概念枠組を整理した、というもの。

ICFの構成要素間が両方向の矢印で結ばれていることも、何らかの関係性を図示しているというよりは、構成要素間には様々な相互作用が想定されることを示しているにすぎない。具体的に、どのような相互作用があるのか、どのような条件で医学モデル的な関係が強くなり、別のどのような条件で社会モデル的な関係が強くなるのか等は、今後の実証的研究によって示されるべきだとされている。

ICFで全てのことが理解される、というようなものではなく、ICFを活用することによって、本格的に、生活機能や障害のことを、実証的に理解する研究が始まるというもの。

|

|

【統合失調症の問題と支援】

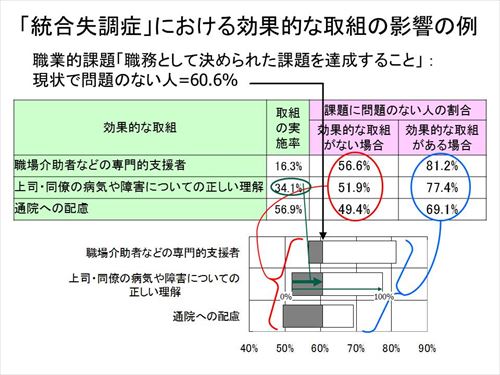

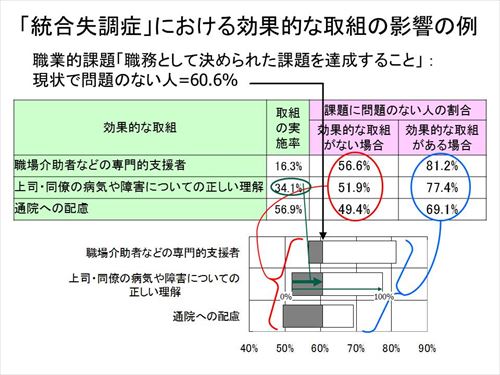

障害者職業総合センターで実施した、ICFの概念枠組に基づいた実証的研究の例を示す。

従来の統計では、障害者の職業上の問題状況は一つの値で表されたが、問題状況は「活動」にあたるので、環境因子によって影響を受けるものとして扱う必要がある。

統合失調症のある人で「職務として決められた課題を達成すること」という職業的課題に問題のない人は、全体では60.6%。しかし、これを、職場での様々な取組(環境因子)の有無別に集計すると、特定の取組の有無によって、その%値が大きく異なっていた。つまり、通院の配慮がない場合には49.4%にまで下がり、一方、専門的支援者がいる職場では81.2%に上がっていた。したがって、全体での60.6%という値には、このような配慮がなく問題が多く発生している状況と、配慮があって問題が少なくなっている状況が混在している。しかも、これら効果的な取組の現状での実施率は低く、今後の、環境整備の必要性を明確に示している。

|

|

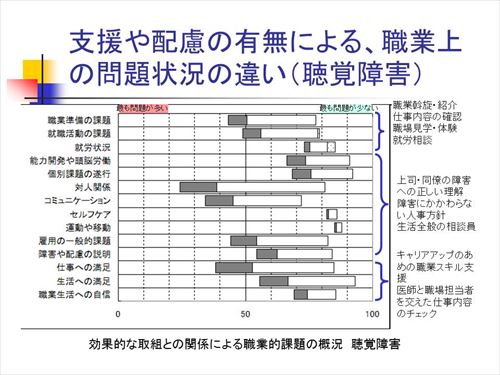

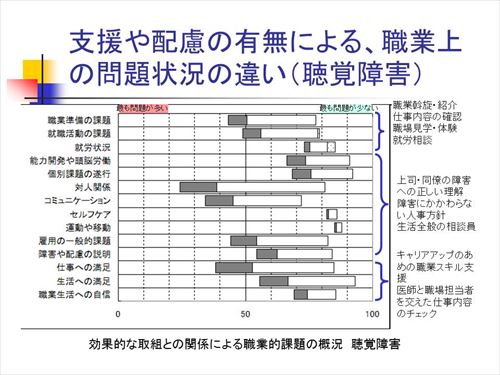

【聴覚障害と合理的配慮】

日本において、合理的配慮への取組の必要性を明確に示す調査結果も示されている。

聴覚障害は障害者雇用の歴史も長く、聴覚障害者への職場での配慮は当然実施されていると思われていたが、実際には、多くの聴覚障害者が、職場での上司・同僚の理解不足や人事方針での差別により、対人関係やコミュニケーションの大きな問題を経験している。仕事への満足度も職業スキル支援の不足の影響が大きいことも示された。聴覚障害者の離職・転職率が高いことは知られているが、このような要因も関係している可能性がある。

日本では、障害者雇用率制度により、障害のある人は、問題のあるままで雇用されている状況が多くなっていることが示唆される結果。しかし、これらの障害のある人も、適切な配慮があれば、より問題が少なく、能力を発揮して働ける可能性がある。

このような結果は、聴覚障害に限らない。これまでの障害者雇用では、企業は「障害者だから問題があって当たり前」といった感覚で雇用している場合が多かったのではないか。今後、企業に対して、合理的配慮への取組を啓発していく際には、それによって、障害のある人の問題を解決して能力を発揮してもらいやすくなる、という面も合わせて示していくことが必要。それによって、日本の障害者雇用も新たな段階にステップアップできる。

|

|

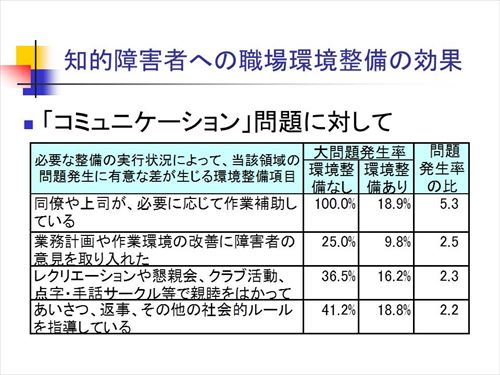

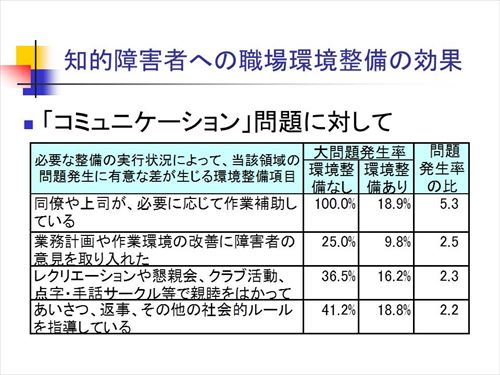

【知的障害のコミュニケーション】

企業からは、知的障害には「コミュニケーション」や「対人関係」の問題が多いとの訴えが多い。しかし、そのような問題の起こり方は、職場内での支援状況によって何倍も異なっていることが明らかになっている。

従来、知的障害者に「コミュニケーション」や「対人関係」について、職業準備の訓練とする場合も多かったが、近年では、むしろ、ジョブコーチ支援等で職場側での働きかけが重視されるように転換されているが、その裏付けになるデータ。

|

|

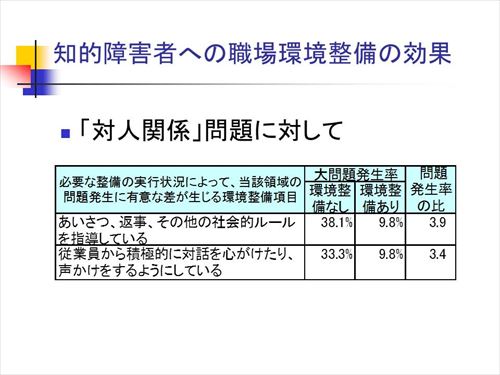

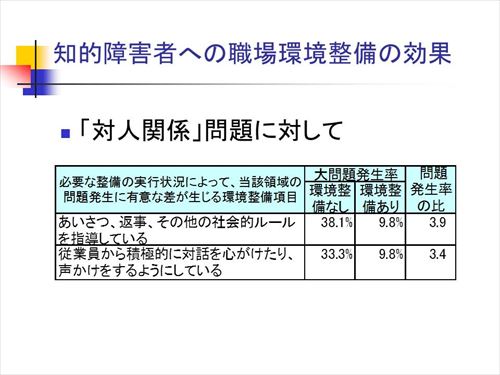

【知的障害者の対人関係】

対人関係の問題では、本人側への社会的ルールの指導と、従業員側からの積極的なコミュニケーションへの取組が重要であることが示されている。

|

|

【合理的配慮と専門的支援】

重度の知的障害のある人に対して、様々な効果的な職場での支援が明らかになっている。しかし、現状では、そのような環境整備がなされている職場の割合は非常に低くなっており、それにより、多くの問題が発生している状況。

合理的配慮は、企業だけの責任として語られがちだが、現在のジョブコーチ支援や助成金制度によって、企業の取組を支えられる体制が整っている。一部の理解や経験のある職場だけに限らず、障害のある人に職場で活躍していただき、職場での問題も解決できるように、専門的支援や制度との連動が重要。

|

|

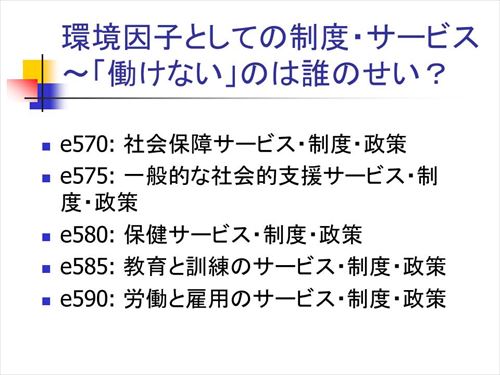

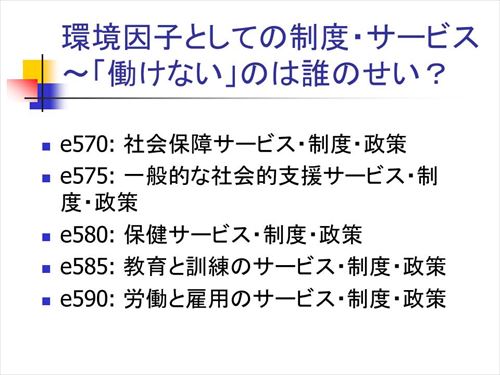

【環境因子としての制度・サービス】

ICFにおいて、環境因子として、制度やサービスが含まれていることは、そもそも、社会モデルの考え方として、専門的支援が、社会参加等を促進するだけでなく、バリアとなっている場合もある、という認識から当然。また、国や地域での制度やサービスの違いによって、障害のある人の社会参加が全く異なりうる。

|

|

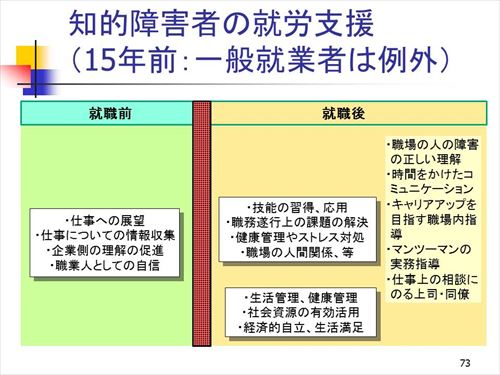

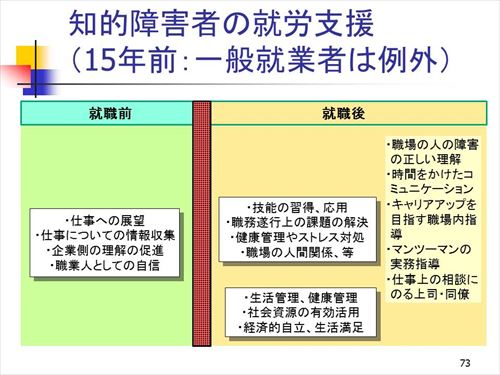

【古い地域就労支援】

例えば、1990年代の知的障害者の就労支援を振り返ると、一般企業での就業はほとんどなかった。それには職場側の要因もあったが、地域の学校や福祉も一般企業とのつながりがほとんどなかった。障害者職業センターは、知的障害者の就職可能性を判定し、一定能力以上の人たちには一般就労ではなく福祉的就労を勧めた。

当時から、理解のある職場では、専門評価では就労困難とされた重度の知的障害者も働いていたが、支援者からは例外と見なされていた。

|

|

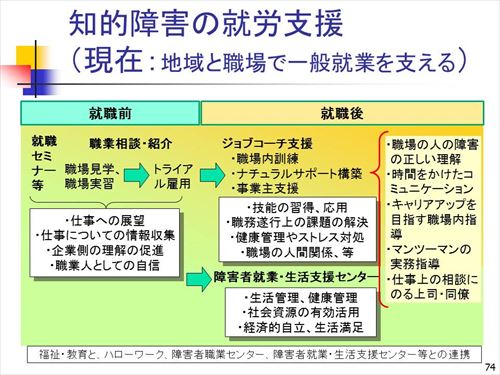

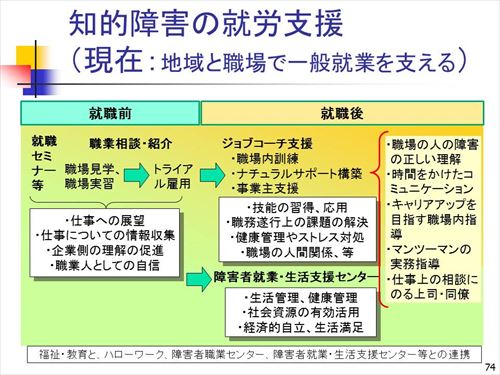

【現在の地域就労支援】

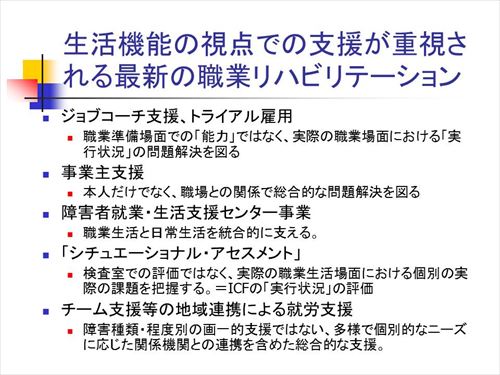

一方、近年の就労支援は、ジョブコーチ支援や障害者就業・生活支援センター事業等で、仕事に就いてからの具体的な課題を、日常生活との両立とも一体的に支える取組により、従来、一般就業が無理とされてきた多くの知的障害者の雇用の可能性が広がった。

それに伴い、教育や福祉から労働への移行支援が重視されるようになり、職場実習、トライアル雇用等の効果的な支援が展開されるようになっている。

|

|

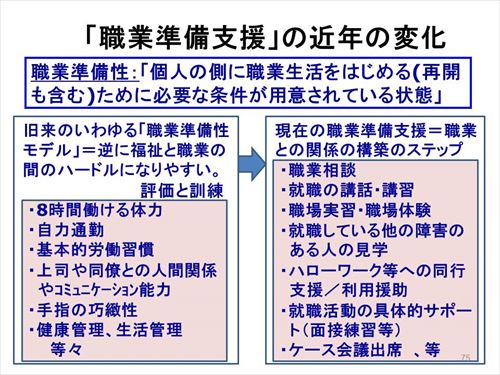

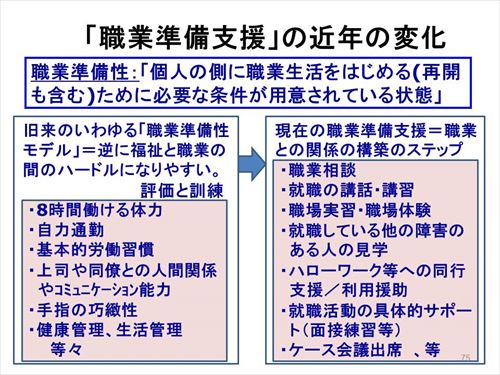

【職業準備支援の変化】

以前、「職業準備訓練」と言われていた支援は、障害者本人の「能力障害」に焦点を置き、本人の訓練によりその改善を目指していた。しかし、そのような訓練で障害が改善する例は限られていた。現実には、専門評価では一般就労が困難とされた人よりも重度障害のある人が企業で就労している例もみられており、むしろ、そのような評価や訓練自体が、就業へのバリアであるという指摘もあった。

現在の「職業準備支援」は、それとは全く異なり、障害のある人が仕事について考えたり、具体的な就職活動で直面する問題に対応して、本当の意味での、職業準備性(本人の職業生活を始めるために必要な条件が用意されている状態)を高める支援となり、効果を上げている。

|

|

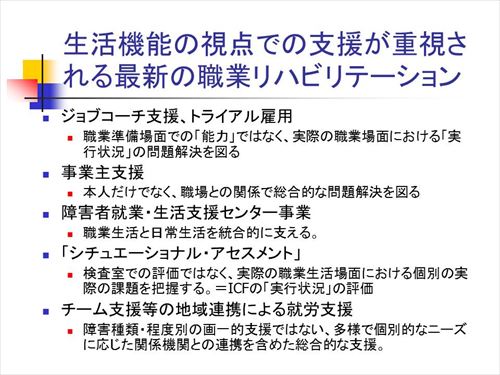

【生活機能を支える就労支援】

就労支援においては、従来の「医学モデル」的な個人の評価と支援によって実質的には一般就労へのハードルを作り出しやすかった支援から、職業生活の様々な具体的な活動や参加を支える生活機能の視点での支援への転換が進んでいる。

障害職業総合センターの最近の調査でも、これらの新たな就労支援は、確かに、障害のある人の職業生活上の問題の解決につながっていることが確認されている。

|

|

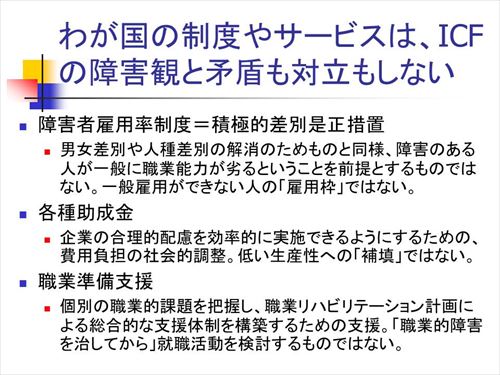

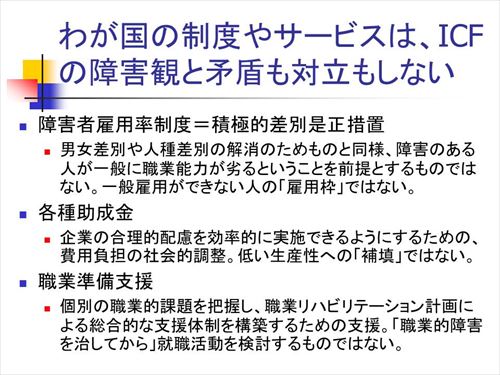

【従来の制度やサービスの再解釈】

ICFの「生活機能」での視点や社会モデルの視点が重要であるということは、日本のこれまでの医学モデルに基づいた様々な制度やサービスは否定されるべきだろうか?

医学モデルが起源だから否定されるべきものではなく、むしろ、それらの制度やサービスの、障害のある人の生活機能の改善効果の点から評価されるべき。障害者雇用率制度や助成金制度等は、実際に成果を上げてきた制度。

ただし、有効活用を図るためには、医学モデルによる弊害を回避するためICFの障害観から再解釈することが必要。

|

|

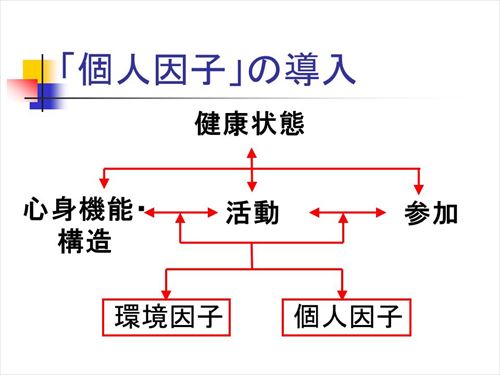

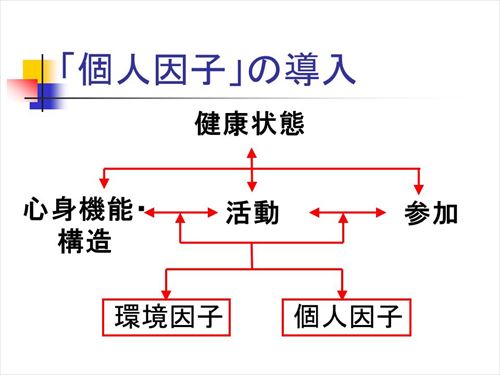

【個人因子の導入】

ICFでは、生活機能や障害に影響する背景因子として、環境因子だけでなく、個人因子を導入している。これは、健康状態以外の個人に属する特性。

|

|

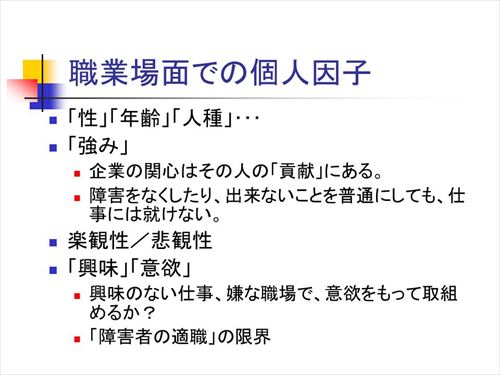

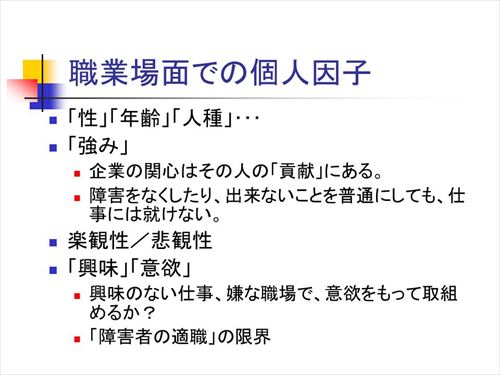

【職業場面での個人因子】

ICFでは、まだ個人因子の分類が作成されていない。

いくつか、職業場面に影響が大きいと思われる個人因子の例を挙げてみた。

|

|

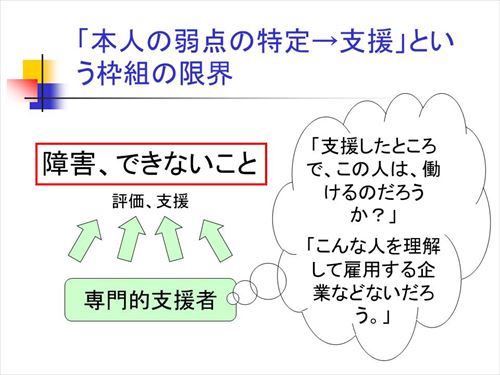

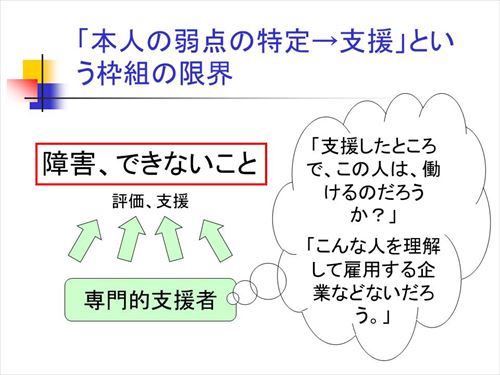

【弱点把握に基づく支援の限界】

「医学モデル」の特徴は、問題点を把握して、それに対する支援を行うこと。しかし、就労支援の場合、障害のある人の問題点だけを把握して、その問題点に対する支援を行うことは、就労支援の成功にはつながりにくい。

支援者自身が「このような人を企業が雇用するだろうか?」という疑問をもったまった就労支援を続ける例が多くある。

|

|

【弱点しか見ない支援の限界】

一例をあげると、ある支援機関で2年間継続的に就労支援を受けながら、問題点が明らかになるばかりで就職活動も失敗が続いていた人がいる。その後、ハローワークの相談を受け、就労希望や得意なことなどを初めて聞かれ、デザインの才能のある人だということが分かり、すぐに不動産会社のデザイナーとして採用された。それまで、どの企業でも通院が必要であるとかトイレの問題がある、ということで敬遠されてきたが、この不動産会社にとっては、「本人の才能を発揮してもらうためには当然の配慮」として問題とならなかった。

|

|

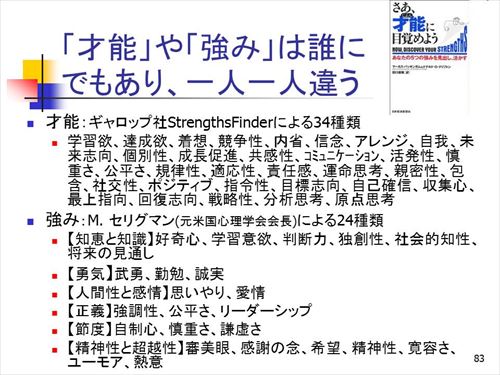

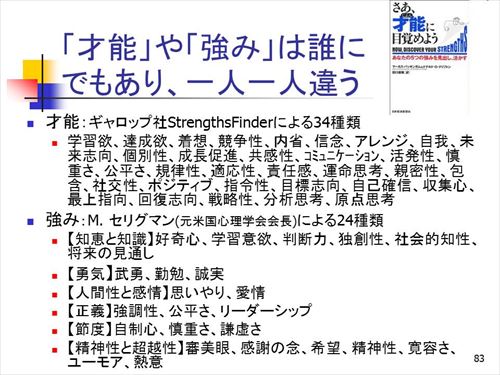

【才能や強み】

才能や強みと言うと、一部の限られた人だけのことと考えられるかもしれないが、最近の研究では、それは「他の人には苦痛以外の何物でもないことを、喜んでやれること」であって個性のように、誰にでもあるものであるとされている。

例えば、夫が大量の本を買うが、妻はそれを理解できない。忙しい朝に、家族一人一人に違ったメニューを出す妻を、夫は非効率的と批判する。しかし、これが才能です。夫には学習欲という才能があり、妻には個別性やアレンジという才能がある。それぞれ互いに、そのようなことを喜んでやることは理解できないが、それを強みと認め合い活かすことで、お互いに幸せになれる。

米国の就労支援では、才能や強みが非常に重視されるようになってきている。わが国でも、今後、ますます重要になってくるだろう。

|

|

【職業における興味の重要性】

専門支援者の中には、各人の個性である「個人因子」に着目することは不慣れで、あくまでも「障害」にこだわってしまう傾向もあるようだ。

「障害のある人の強み・プラスに着目しましょう」と言われても、障害の強みを見ようとしてしまう。例えば、自閉症では物の秩序にこだわりがあることを強みと見て、製品の陳列物の整理係を適職と考える場合がそれにあたる。

この人も最初はスーパーの展示係でしたが全く興味がなく失敗、何も仕事ができない人と決めつけられた。しかし、本人の希望に沿った動物関係の仕事でペットサロンの従業員としてすぐに仕事を覚え朝から夕まで熱心に誇りをもって働くようになった。

誰でも、興味のない仕事を続けることはできないし、障害のことより前に、一人の人なのだということが大事。

|

|

【興味の方向性】

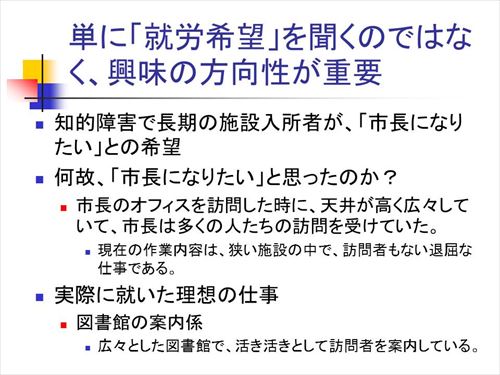

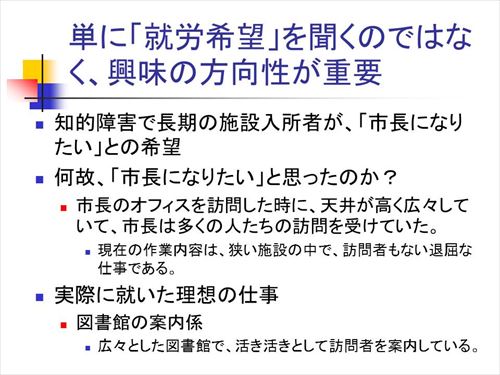

就労支援では、必ず「就労希望」は聞くが、知的に障害がある場合等、本人からの返事は一見非現実的に思える場合も多くある。しかし、そのような返事は、具体的な職種等としてよりも、本人の興味の方向性を理解するために重要な情報となる。

福祉施設に入所している知的障害の人がいた。本人に就労希望を聞くと、就労したいと言う。どんな仕事に就きたいかと聞くと「市長になりたい。」と言う。これだけ聞くと、全く非現実的な就労希望をもっていることになる。就労支援に慣れていない人だと「障害受容ができていない」というような評価を下すかもしれない。しかし、就労支援では、どうして市長になりたいのかと、さらに会話を進めた。すると、以前、表敬訪問で市長のオフィスに行った時に、天井が高くて広々したオフィスだったこと、また、市長がいろんな人たちと会って話しをしているところを見たということが分かった。つまり、「市長になりたい」というのは、文字通り市長になりたいということではなく、現在の狭くて、決まった人とばかり接するような環境がいやだということを意味していた。そこで、図書館の案内係の仕事に就くことになった。天井は高くて、毎日、いろんな人に会う仕事。これは、文字通り市長になったわけではないが、本質的に本人の希望通りの仕事であり、実際、本人は喜んで仕事をしている。個人因子の正確な把握が、直接、支援の成果につながった例。

|

|

【倫理だけでなく効果的な就労支援として】

「障害者」と一括するのではなく、一人ひとり尊厳ある個人として認めることは、倫理として重要であることはもちろん、就労支援を成功させるためには、不可欠なこと。

|

|

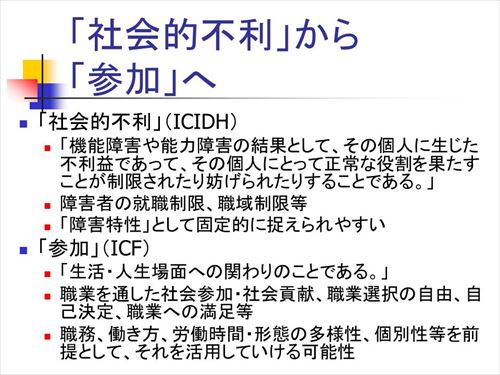

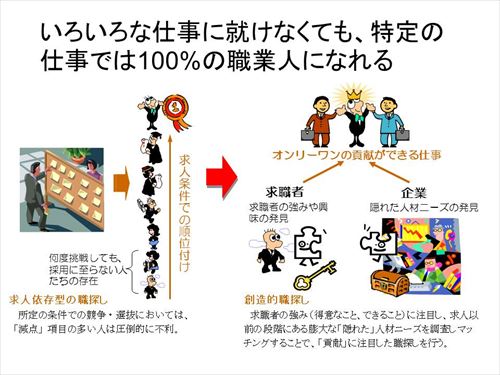

【社会的不利から参加へ】

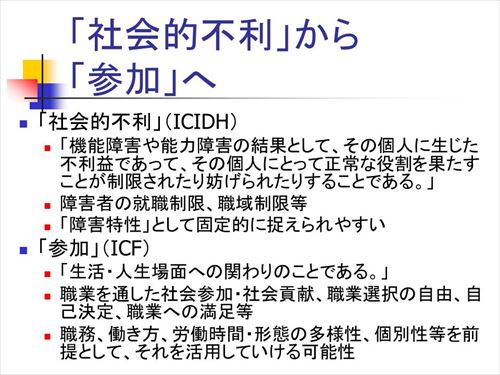

ICIDHの「社会的不利」の定義は「機能障害や能力障害の結果として、その個人に生じた不利益であって、その個人にとって正常な役割を果たすことが制限されたり妨げられたりすることである」で、どうしても、いろんな可能性を含めて、失ったものを数えたくなる。しかし、例えば、誰も世の中にある何万種類という全ての仕事に就くことができる訳ではなく、その中のせいぜい10種類を経験すれば多い方で、別に経験数が多いことが良い訳でもない。失った可能性を数えるというのは、ある意味、現実離れしている。むしろ、一人一人の希望に合って満足できる生活・人生の形をたった一つ見出すことができるかどうかの方が、その人にとって、はるかに重要で現実的な問題。

その点、ICFの「参加」の定義は、「生活・人生場面への関わりのことである」であり、自分にとって意義のあることに問題を絞れる。実際、障害のある人の生活・人生の充実というのは、障害にもかかわらず可能。

|

|

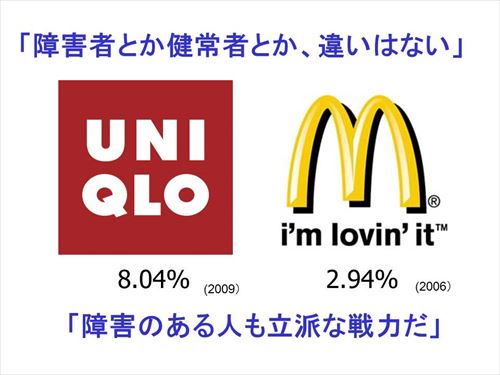

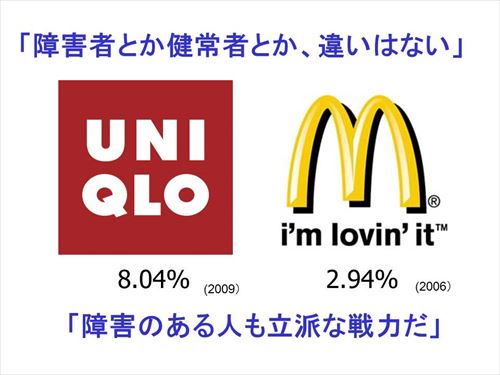

【企業活動と就労支援】

例えば、マクドナルドで知的障害者雇用が成功している理由は、マクドナルドでは初めてアルバイトで仕事をするような人を雇用し訓練するシステムが整備され、作業内容も簡単にされているから。したがって、時間さえかければ知的障害があっても仕事ができるようになり、「障害者とか健常者とか違いはない」と評価され、職業生活上の支障を解消することが可能になる。

|

|

【自立支援の手段としての就労支援】

別の例をあげると、交通事故で脳を損傷して短期記憶だけを失った人がいる。今聞いたことを覚えていられない。それ以外は、普通に何でもできるという不思議な障害。この女性は、非常に優秀な犬のトレーナーとして活躍している。この仕事には短期記憶が関係ない。あまりに優秀なので、会社の人が別の事務の仕事もついつい頼んでしまうと、これは全然できない。当然、日常生活でもいろいろな問題はある。しかし、この仕事では完全な職業人として活躍しており、この女性にとって、それで十分。

一般的には、医療的自立、生活自立ができて初めて、就労に挑戦できると考えられやすいが、この例で分かるように、むしろ、職業場面においてこそ、社会とのつながりや生活自立が可能となるという側面がある。

|

|

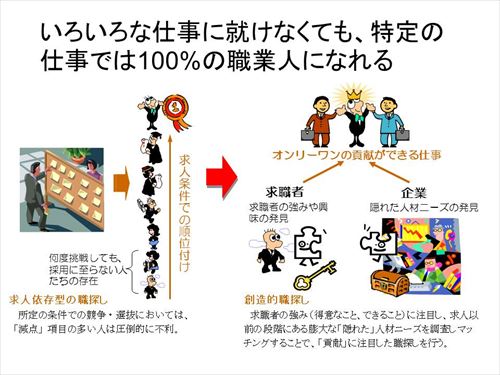

【参加支援としての個別的マッチングの重要性】

職業生活は、社会が一方的に支援するだけの関係ではなく、個人が仕事を通して社会に貢献するという、かけがえのない社会生活のあり方。したがって、どんな障害のある人であっても就労支援は重要。

重度の障害のある人の就労支援が課題となるにつれて、ますます、就労支援の焦点は、仕事や職場と本人の個別的マッチングによる社会参加の促進となってきている。

従来は、一定の評価基準を満たす人だけを就労可能としていたが、そのようなやり方では、重度の障害のある人は基準に達したり、他の人との競争に勝つことは非常に困難。むしろ、仕事自体が個別的で多様であることから、様々な職場で、職務再設計したり、業務の一部を切り出したり、等、障害があっても活躍できる仕事を個別的に新たに開拓していく取組が、日本でも増えてきている。

|

|

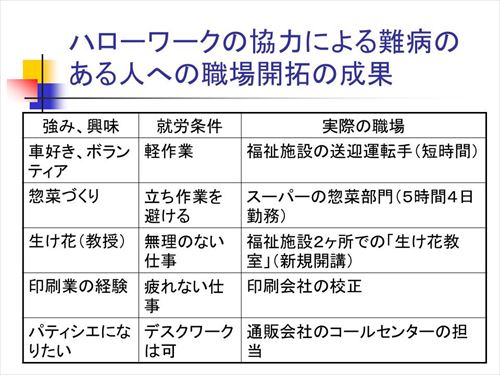

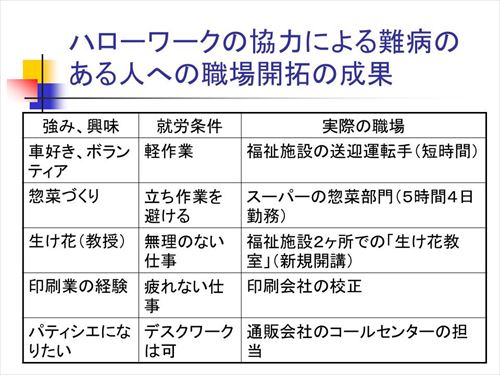

【マッチング支援の具体例】

ハローワークの職業紹介においては、障害の影響を避けるような条件の考慮だけでなく、本人の強みや興味を踏まえることで、本人が活躍できる仕事を個別に紹介する取組の成功例が見られている。

|

|

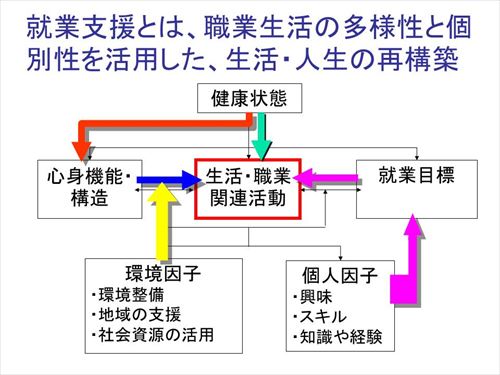

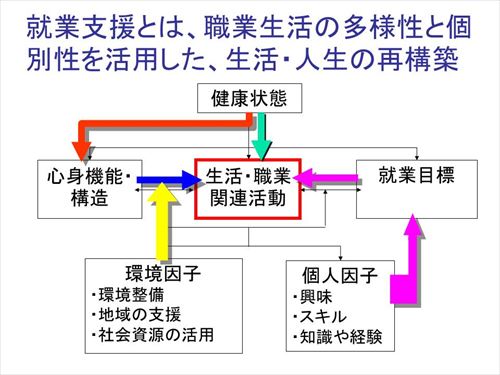

【ICFからみた就労支援】

以上のように、ICFの視点から職業生活を分析してみると、就労支援の本質とは、職業生活の多様性と個別性を活用した、障害のある人の生活・人生の再構築支援であると言える。

職業人生の基本は、一人ひとり異なる個性、強み、興味によって異なる個別的な社会との関わりであり、それを通して、本人の成長や自己実現、また、社会との相互依存関係が作られる。病気や障害によって、仕事の場では様々な配慮が支援が必要となるかもしれないが、それらによって、障害にかかわらず能力を発揮することができる。これは、医療、福祉、教育等の他の分野の支援では達成できない、職業生活の独特な特徴によるもの。

病気や障害によって、一度はそのような生活・人生が機能しなくなってしまったとしても、仕事の内容や職場を選び、必要な配慮や支援を構築することによって、生活・人生を再び充実したものにすることこそ、就労支援の取組。

|

|

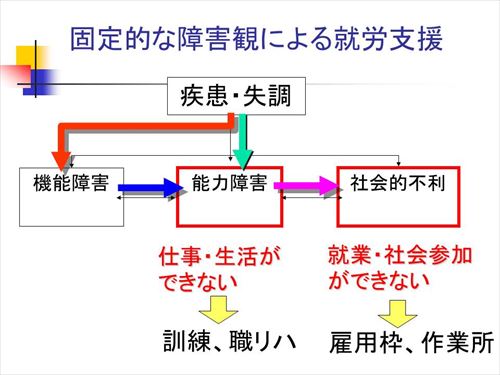

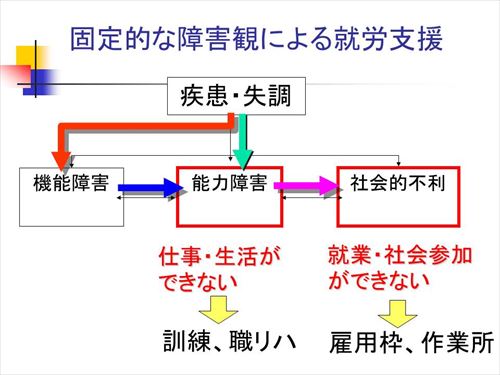

【ICIDH的な就労支援】

日本の就労支援が、いつ、ICFの概念枠組に沿った生活機能の視点、また、社会モデルの統合という変化を遂げたかというと、公式な転換宣言があったわけではなく、現在もまだ変化は続いている。

多くの支援者は新しいパラダイムでの就労支援に取り組んでいる。しかし、その一方で、従来の固定的な障害観による就労支援も消え去ったどころか、いまだに福祉等の様々な分野では主流のまま。

就労支援における障害観の発展は急速であったため、法制度、支援技法・ツール、支援者の考え方等には、各発展段階の障害観を保持したまま、現在でも残っているものが少なくない。

しばらくの間、日本ではそのような混在状態が続くと思われることから、様々な歴史上の経緯や年輪を見分けていくことが、就労支援者には求められる。

|

|

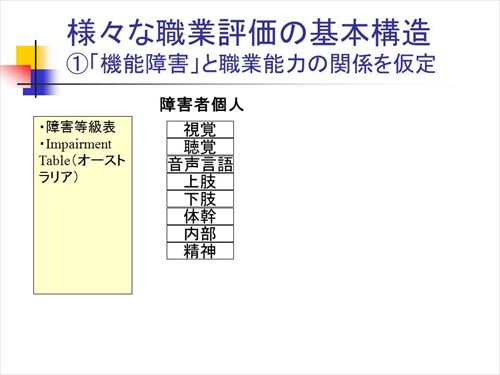

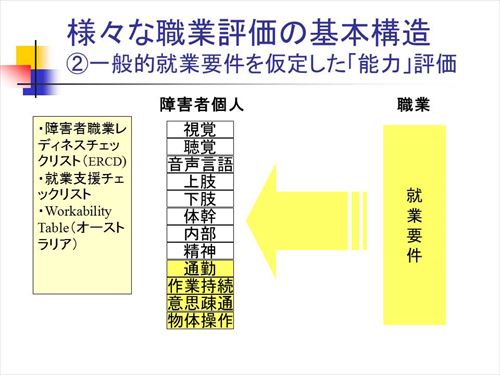

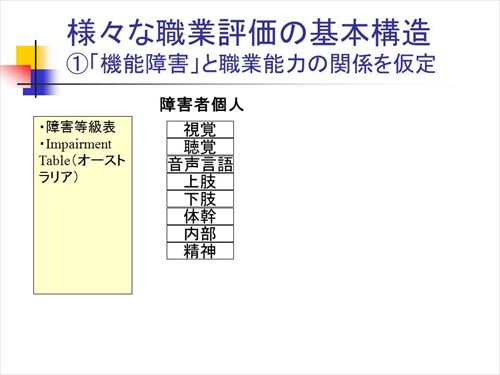

【職業評価の構造1】

障害者雇用率制度の対象の障害は、福祉制度と共通の障害者手帳の対象者になっている。障害重度と職業的困難性のかい離についての指摘も多い。しかし、福祉制度と雇用支援制度で「障害者」の範囲が一致している利点もある。1980年初期の障害観の生き残り。

|

|

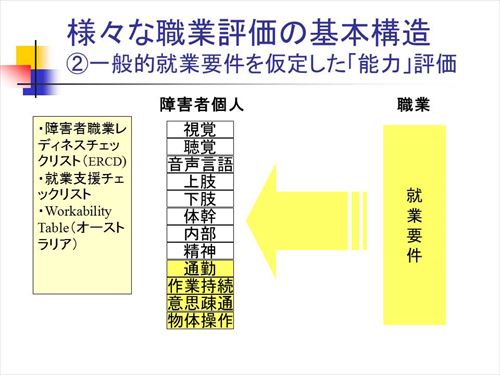

【職業評価の構造2】

仕事には、日常生活とは異なる、通勤や8時間勤務等の条件があるので、そのような一般的な就業条件を基準として、職業的な能力評価をしようという発想である。いわゆる「職業準備性モデル」。

|

|

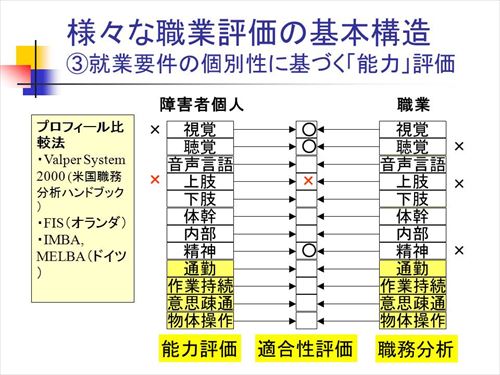

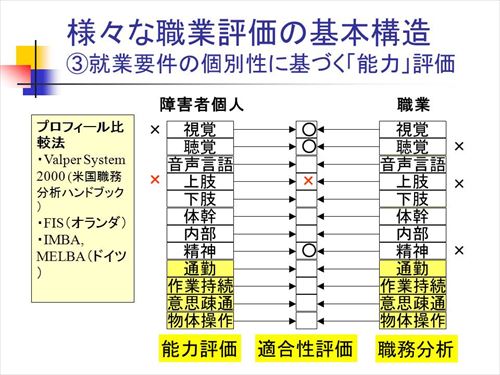

【職業評価の構造3】

ただし、障害のある人では、いわゆる適職に就くことによって障害が影響しない場合もある。したがって、職種や就業要件の個別性に着目して、仕事側の職務分析と本人側の能力評価を合わせて、適合性をみるべきという考え方である。

ただし、「障害者の適職」という考え方には批判が多い。個別に条件が適合しなくても、支援機器や配慮等によって問題解決できる可能性を考慮することが求められる。

|

|

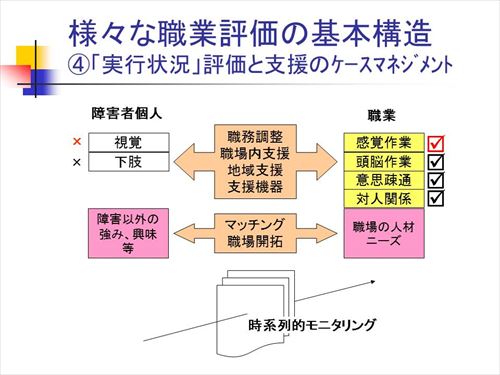

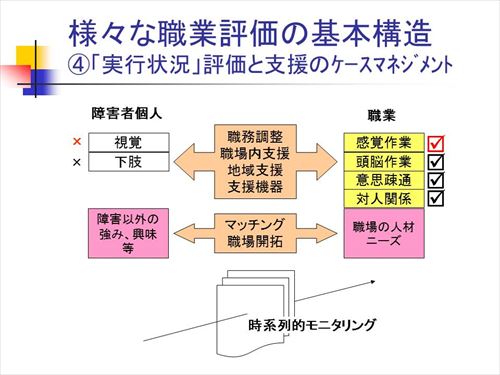

【職業評価の構造4】

障害状況は支援によって変化していくことから、実際の支援をしながら状況を評価していくことを繰り返していくケースマネジメントにおける評価である。

チェックリストというより、時系列的な経過の記録票。

|

|

【就労移行支援チェックリスト】

上記④のチェックリストの代表例である。ただし、このチェックリストは、福祉や教育等の必ずしも就労支援専門家以外の使用も想定されており、これを②のような観点で使い固定的に障害評価をしようとする場合が見られるため、特に注意事項が示されている。

|

|

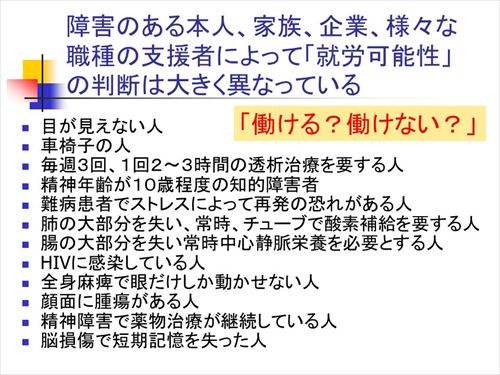

【働ける?働けない?】

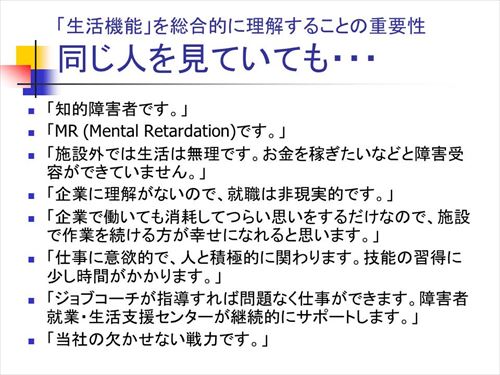

特に、障害のある人の「就労可能性」の判断は、本人、家族、企業、医療・福祉・教育・労働の各分野の支援者などでは大きく異なる。例えば、就労支援関係者にとって、車いすの人は職業上ほとんど問題のない人であるが、下肢障害を有するようになったばかりの人にとっては人生の終わりのような思いを抱く人もいる。

医療・福祉・教育の分野の支援者と労働分野の支援者で、就労可能性の判断や必要な支援内容についての認識が大きく異なっていることも多い。そのような状況では、効果的な連携は困難である。

|

|

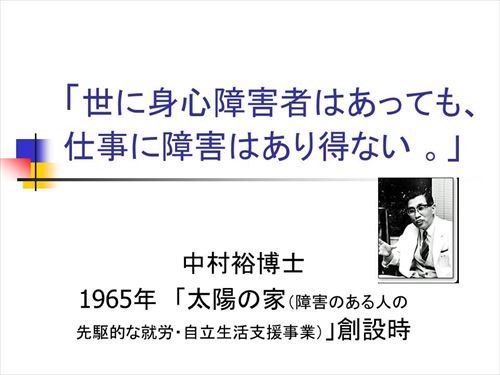

【中村裕の言葉】

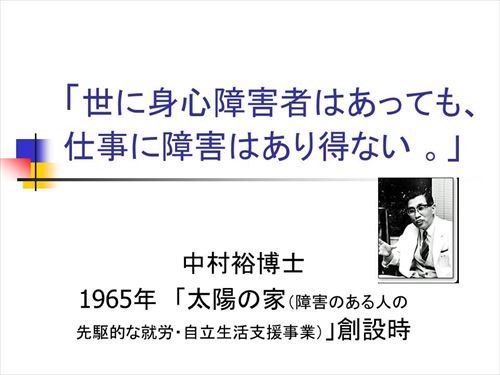

昔から、就労支援の経験を積んだ人たちは、障害について一般に考えられているように固定的ではなく、ダイナミックな考え方をもっていた。今後の就労支援では、そのようなダイナミックな障害観を、一部の優れた支援者に限らず、障害のある人や家族、雇用主、職場の同僚・上司、地域支援者等、誰もが共有することが重要。

|

|

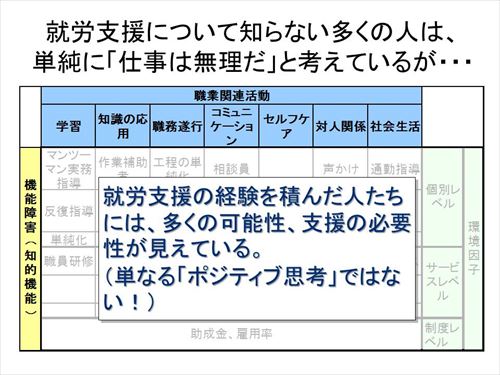

【経験や専門知識の差の影響】

既に述べたように、就労可能性の判断が人によって大きく異なる原因には、環境因子の影響がある。

人によって、支援や配慮の選択肢や、それらによる支援効果についての経験や専門知識が大きく異なっている。

|

|

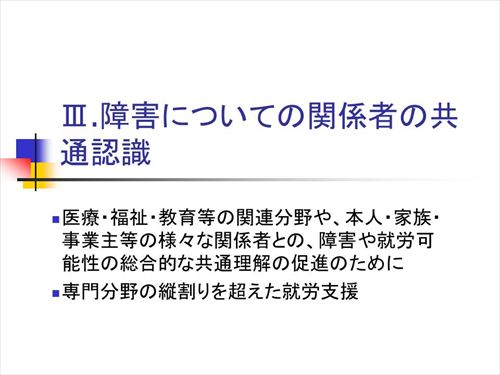

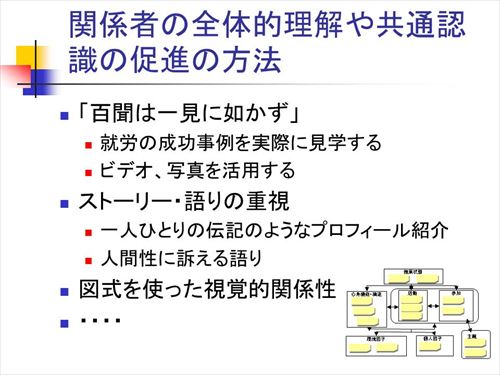

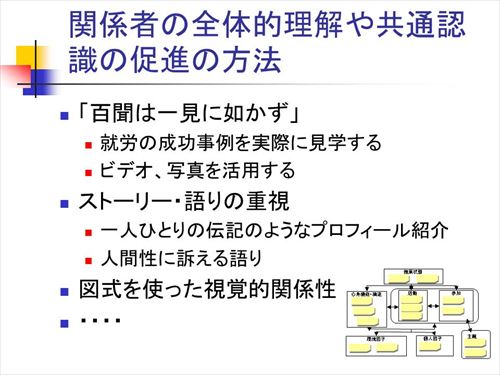

【共通認識促進の方法】

関係者が、それぞれの専門分野の縦割りを超えて、障害のある人の支援を行おうとする際には、その生活機能と障害について総合的な共通認識をもつ必要がある。

そのためには、関係者の間で、様々な総合的なコミュニケーションの手段を活用する必要がある。

|

|

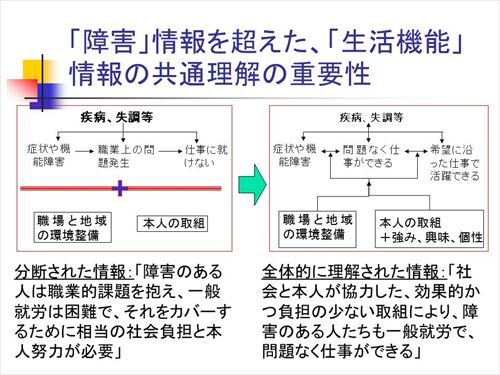

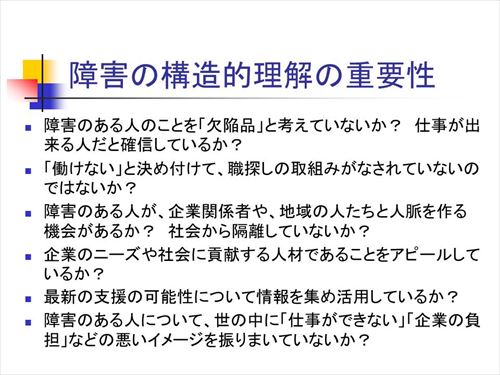

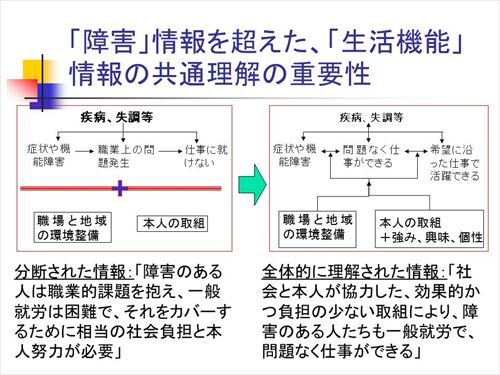

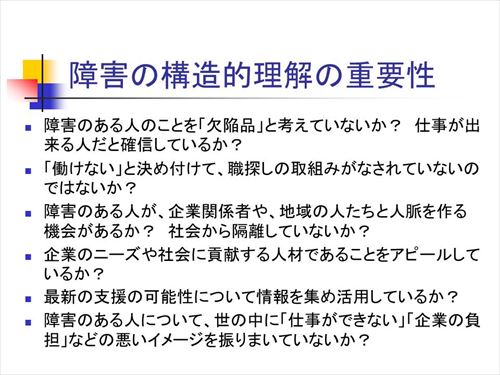

【障害についての誤解の構造】

ICIDH的な旧来の障害観においては、「障害者は職業的課題があり支援が必要」というように、職業的課題と支援の間には相互作用が想定されていない。一方、ICFの障害観では、職業的課題と支援の関係はより総合的に理解され、それによって、「障害のある人も適切な支援があれば働ける」という認識につながる。

しかし、ICFに示されるダイナミックな障害観は、日本では未だ一般的とは言えない。関係者とのコミュニケーションにおいては、昔からのICIDH的な固定的な障害観が一般的であり、そのようなマインドセットを持つ人の方が一般的であることを意識して、それによる誤解の予防について意識的対策をとることが重要。

|

|

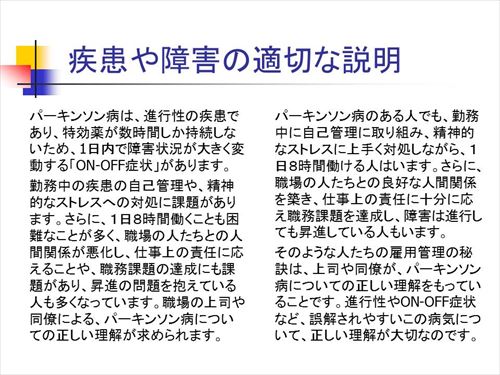

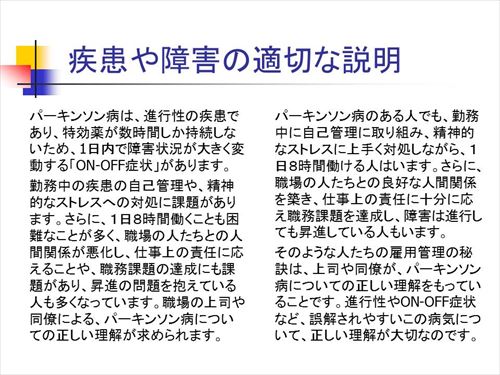

【適切な説明1】

病気や障害についての単なる説明のつもりでも、不用意に説明すると、聞き手の固定的な障害観のマインドセットによって、問題状況や支援の負担感が実際以上に大きく受け止められることがある。それによって、本人、家族、雇用主、同僚・上司、地域の支援者等の、就労に向けた取組が大きく阻害されてしまうこともある。例えば、スライドの左側のような説明を就職面接時等に雇用主が聞くと、就職は難しいと考えやすくなる。

「障害のある人も適切な支援があれば働ける」という総合的な認識を正しく認識してもらうためには、例えばスライドの右側のような説明を丁寧に行っていくことが重要。

|

|

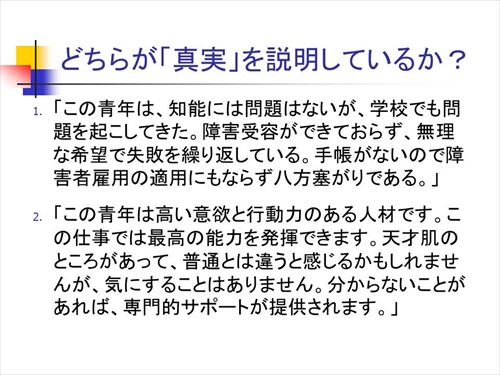

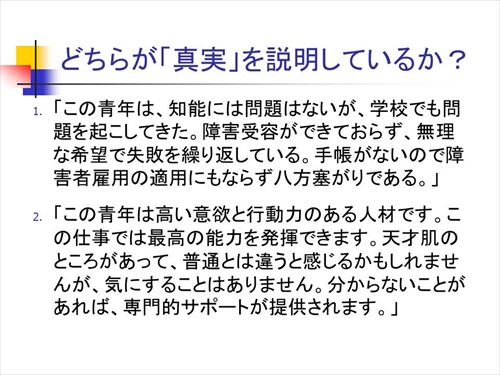

【適切な説明2】

全く同じ人についての説明であっても、支援者によって全く異なったものになり、それぞれの支援者は、自分の説明の方が真実であると信じているという事態がありうる。

1の方は現実の問題状況を単純に説明している。一方、2は就労支援を踏まえた専門的な見通しを説明している。

1の支援者に就労支援を受けた人は、現実にも1のような結果になることが予想される。一方、2の支援者の就労支援を受けた人は、2のように成功することが予想される。

|

|

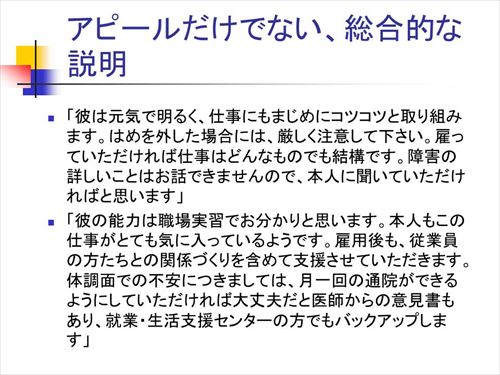

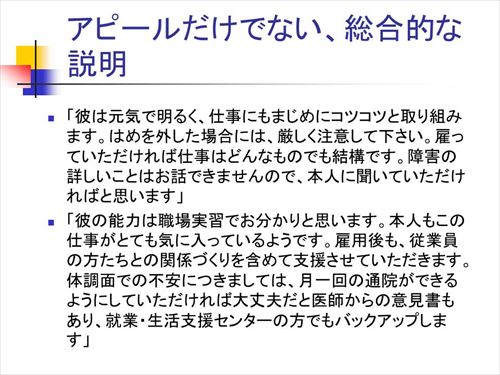

【適切な説明3】

障害のある人の生活機能や障害のダイナミックな認識に基づく前向きな説明と、ただ弱点を隠してプラスだけをアピールする説明は全く異なる。

スライドの上のようなプラスだけのアピールでは、実際の職業場面では問題が発生してしまうことが予想される。おそらく、このような説明を雇用主が信じることは難しい。

一方、下のような説明は、支援の可能性を含めた総合的な生活機能の全体像を、職場実習で実際の姿に触れてもらうことを含め、正確に伝えようとしている。

|

|

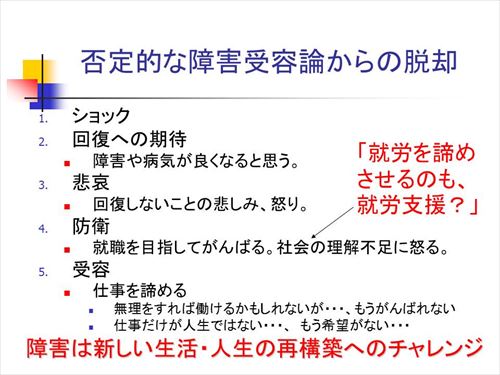

【障害理解の支援のために1】

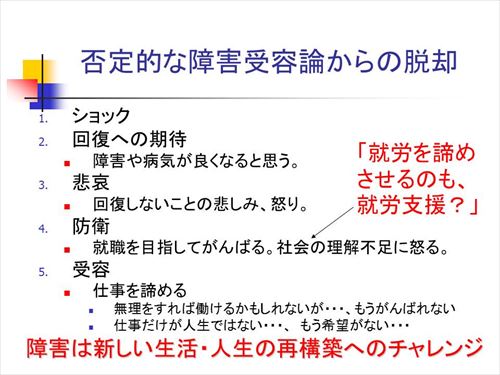

固定的な障害観の時代において、障害は「社会的な死」に近く、「死の受容」論を踏まえた「障害受容」が想定された。就労支援者にとって、「障害があっても働きたい」という人に対して就労を諦めさせ障害を受容させることも就労支援の一環である、という議論もあった。

しかし、ダイナミックな障害観の下で、就労支援が生活・人生の再構築支援として重要性を増している。障害によって生活・人生が一度崩れたとしても、その人らしい生活・人生の再構築のために、自分の障害を理解し、それと共に生きるという、「障害理解」の支援が重要になっている。

|

|

【障害理解の支援のために2】

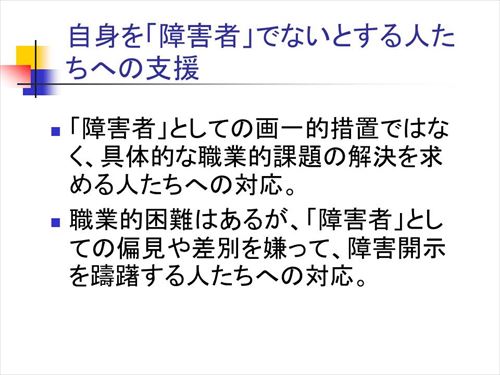

従来、障害のある人への支援が必要なのに本人が「障害者」扱いされることを嫌い、支援者が「障害者」としての受容を求めるというということがある。

人に「障害者」のレッテルを貼って、画一的な処遇をするといったものとは全く異なる、障害のある人の生活・人生の支援であることを明確に示し、そのような人たち自身の、「障害」についての先入観を解いていく必要もある。

|

|

【ダイナミックな障害理解によるエンパワメント】

「疑似医学モデル」では、障害理解が固定的であり、可能性を否定するものになりがち。障害のある人を支援する支援者、サービス、制度等も、これまで、そのような固定的な障害観に毒されてきたことを自覚する必要がある。

支援者自身が、固定的な障害観を脱却し、よりダイナミックな理解によって様々な支援の選択肢を提供することで、障害のある人や雇用主、また、他の分野の関係者をエンパワメントすることも可能になる。

|

|

【顔の見える関係】

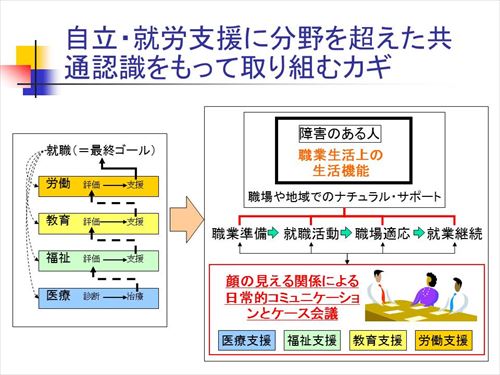

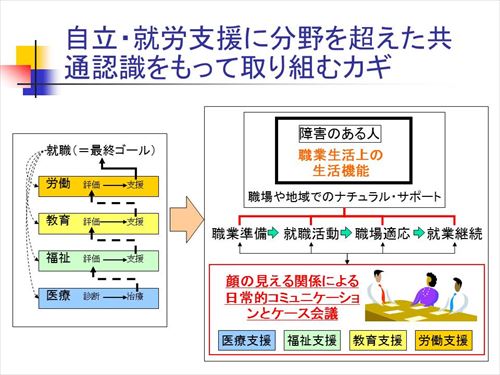

近年、医療、福祉、教育、労働の各分野で「本人中心の個別的、継続的な、地域連携による支援」が推進され、地域の関係者が一堂に会する機会が増えた。会議を主催する機関は違っても、集まる人たちは同じなので、互いに知り合い情報交換を行う機会が増えている。

障害者職業総合センターの調査結果からも、地域関係機関の連携の具体的取組としては、関係者の「顔の見える関係」による日常的コミュニケーションやケース会議が多くなっている。

|

|

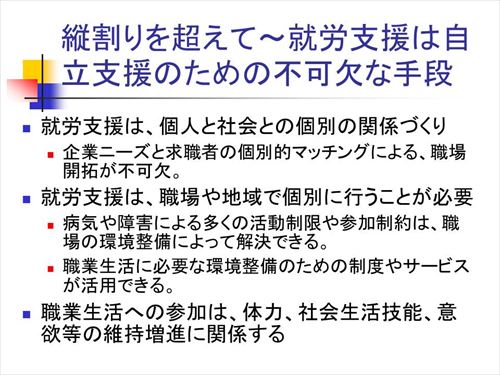

【就労支援は自立支援の手段】

医療、福祉、教育、労働の関係分野が縦割りで支援を実施している場合では、医療、福祉、教育の機関は、就労支援については、自分たちの支援によって、職業準備性が高まった後のプロセスと考えている場合が多くあり、それらの機関では就労支援を重要ではあるが縁遠いものと感じていることが多いようである。

しかし、「生活支援」と「就労支援」を分ける発想は、専門家中心の縦割りによるもの。就労支援は、職業生活・人生の再構築支援であるという観点から、医療、福祉、教育による、生活自立の支援には欠かせない手段。

|

|

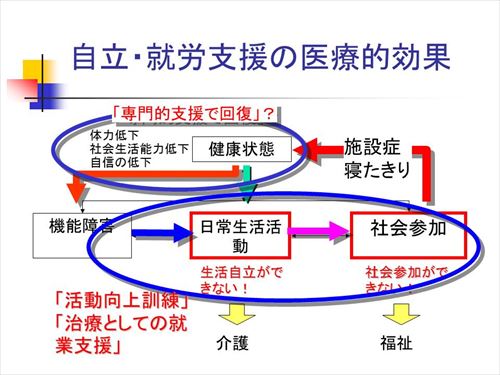

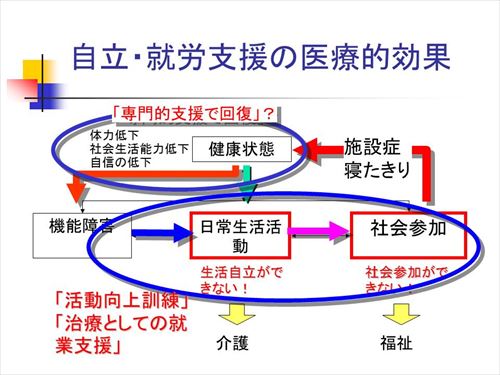

【就労支援の医療的効果】

近年、医療分野でも就労支援への注目が集まっている。精神障害で社会参加が困難として施設で生活していると社会生活技能や精神機能がますます低下しやすくなる。しかし、単純に退院させても地域生活は困難。そのような人たちに、地域での生活支援、疾患の自己管理支援とともに、継続的な就労支援を行うことで悪循環を断ち切ることがでる。

脳卒中後でも単に在宅介護の提供だけでは、寝たきりにつながりやすい。脳卒中後の早期リハビリテーションと職場復帰支援によって、社会参加の支援になるだけでなく、寝たきり防止にもなり得る。

従来型の「固定した障害」だけでなく、慢性疾患による障害が増加していることで、このような健康状態と生活機能の相互作用について、医療関係者と就労支援関係者の共通認識に基づく連携も重要になっている。

|

|

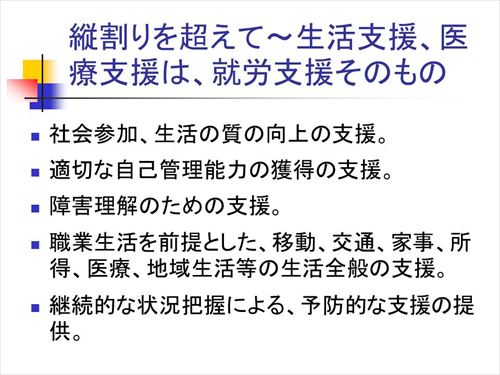

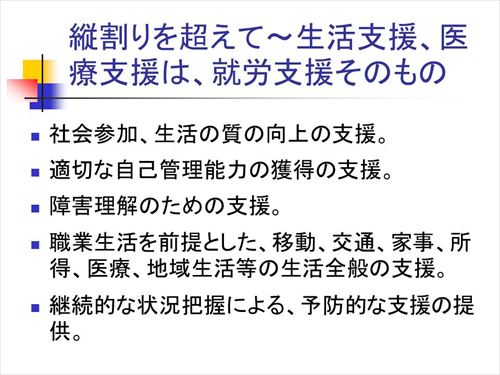

【医療・生活支援は就労支援】

また、医療や保健の専門職は「就労支援」について、自分たちの専門外と考えやすいが、実際は、日常生活や地域生活、また、疾患や障害の自己管理などの専門的支援について、就労支援からの連携ニーズが強くなっている。

|

|

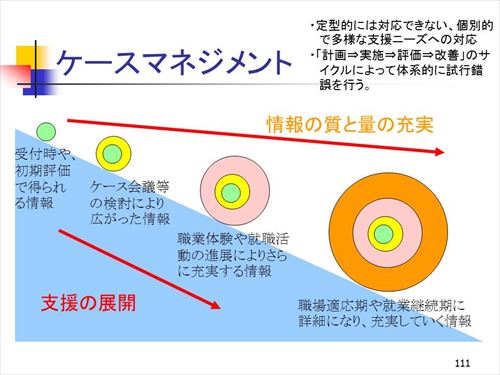

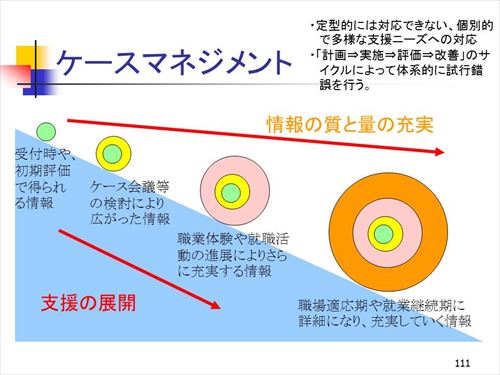

【ケースマネジメント】

また、生活機能の支援は、多くの要因が関わり非常に個別的であるため、一度評価をして支援計画を策定する、というだけのものではない。問題が困難で、最初の評価では、ほとんど支援の可能性が見えない場合も多い。

そのような状況において、評価と支援を繰り返しながら、個別的支援を展開していく方法論がケースマネジメント。

|

|

【本人の楽観性や意欲を応援する】

その一例として、写真の車いすに座っている人は、当初、何の就労経験もスキルもなく、すぐには就労は困難でしたが、教会のボランティアをとにかく始めた。そうすると、人とのつながりもでき、行動範囲も広がり、自信もついてきた。そして、ちょうど、近所に開業したスーパーの面接に、一人で応募した。店側はその意欲を買って採用を決めたが、できる仕事が分からないので、ジョブコーチに応援を頼み、具体的な仕事内容や支援機器等についての助言を得た。

生活機能の支援には、最初の評価時には、予想もつかない様々な要因があり、それをうまく活用しながら支援を検討するために、ケースマネジメントの考え方は重要。

|