少子化、負採算性の問題から小児医療、特に時間外の小児救急は崩壊の危機に瀕している。しかし、小児科医の数がどう変化したかということは、小児科医の年齢分布を抜きにして考えることはできない。深夜の日中の勤務に加えて、深夜に診療を行うには体力が必要であり、主に40歳未満の小児科医の医師数の変化が小児救急において重要な意味を持つからである。そこで、厚生労働省「医師歯科医師薬剤師調査」における主たる診療科が小児科である医師の数が年齢別にどう変化したか検討した。

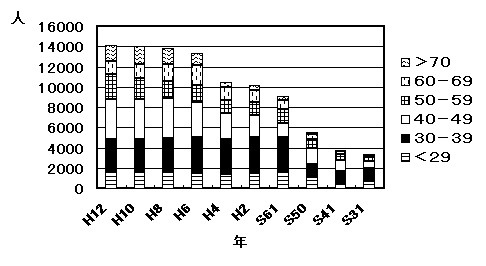

小児科医の数は昭和31年から平成12年まで右上がりに増加している。しかし、16年前の昭和62年以降、30歳未満あるいは40歳未満の小児科医師の数はほとんど変化がないことがわかる(図)。

しかし、深夜帯の受診数(全診療科)が平成10年には平成5年の1.54倍になっており(江原朗ほか、社会保険旬報平成14年10月11日2150号28-29ページ)、小児の時間外の受診も増加していると考えて誤りはなさそうである。したがって、この10年で小児科(特に病院小児科)医師の勤務環境は悪化していると結論される。

診療報酬の引き上げ等が小児救急における問題の解決策のように報じられている。しかし、夜間も多くの患者が受診する今日、小児救急の主役である病院小児科においては、看護職員のように夜間帯に特化した勤務形態や勤務のシフト制の構築が必要である。また、地域に2ないし3人の病院小児科がいくつかあるよりも、8から10人体制の病院小児科がひとつあった方が、患者も専門的な治療が受けられるし、医師も労働環境が改善する。近隣の中核病院の小児科を統合し、小児医療資源の集中化する必要がある。こうして、各二次医療圏に1箇所は24時間体制の小児科医療が出来る体制の確立が必要不可欠である。